Se un vaso si rompe non necessariamente i suoi frammenti sono da buttar via. Un’antica tecnica giapponese, il kintsugi, insegna che, legandone i pezzi ormai inutili con un metallo prezioso, come l’oro, se ne può ottenere un’opera che sarà certamente diversa, ma arricchita, e il suo artefice potrà rallegrarsene nel mostrarne le crepe e le fratture evidenziate, e non nascoste, dalle luminose colate che la reintegrano.

Questa evocazione di una pratica antica mi si è presentata più volte negli ultimi giorni, citata in contesti diversi e con intenti non del tutto sovrapponibili. Succede a volte, e ce ne stupiamo non poco, come quando, di ritorno da un viaggio che ci ha fatto scoprire una nazione fino ad allora ignorata, sembra che ogni rivista ne parli e non ci sia conversazione in cui non se ne faccia riferimento.

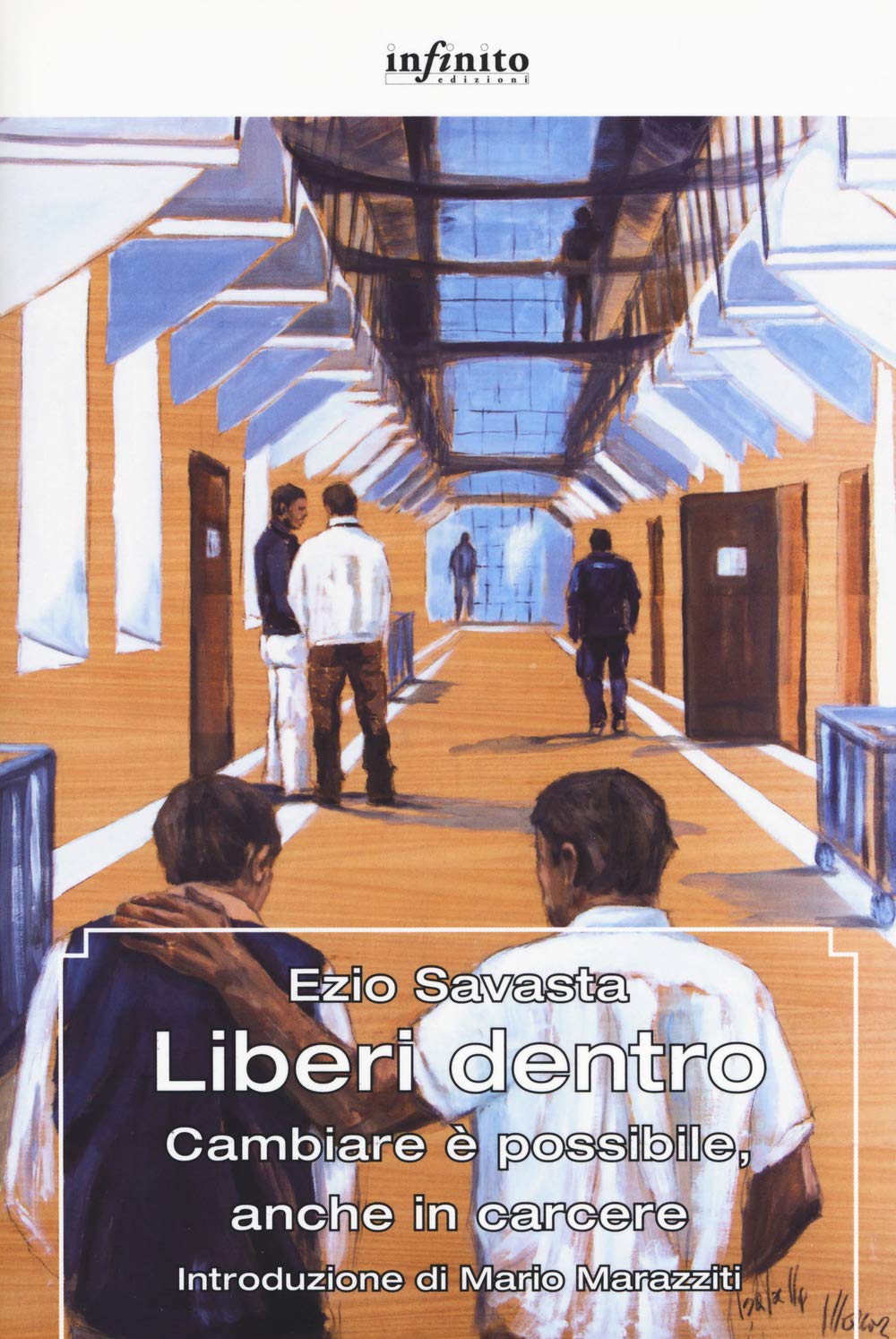

Ezio Savasta ricorda il kintsugi nelle prime pagine del suo Liberi Dentro. Cambiare è possibile, anche in carcere, fresco di stampa con una prefazione di Mario Marazziti. Un titolo che, significativamente, ci fa guardare alla realtà del carcere come luogo sul quale occorre impegnarci per evitare che finisca per ostacolare, piuttosto che favorire, il cambiamento che la società auspica per i condannati.

Vi si narrano alcune delle molte storie che l’autore, come volontario della Comunità di Sant’Egidio, ha incontrato nel corso della sua trentennale frequentazione delle nostre carceri, ed in particolare di quelle a lui più prossime, Regina Coeli e Rebibbia, realtà tutte inserite nel tessuto urbano della capitale, eppure, come sempre accade con gli istituti penitenziari, mondi isolati, di cui tutti cercano di dimenticarsi, persino se ci vivono a ridosso.

E l’autore, invece, fa il passo decisivo di entrarvi. E guarda alle vite delle persone detenute come a quei vasi, incrinati, e a volte frantumati, dagli urti ricevuti nel proprio passato, e ci spinge a considerare la possibilità che siano in grado, se non abbandonate al vuoto di giornate trascorse in branda ad aspettare di riaddormentarsi con fatica, di rimettere insieme i pezzi e di sentirsi di nuovo utensili, letteralmente, per la società.

È un percorso controcorrente, che mette in discussione la moderna convinzione di poter giudicare in fretta e una volta per tutte, di archiviare chi non (ci) va più bene, di buttar via chi e quel che non risponde ai nostri più aggiornati canoni, di non volersi sforzare di ricostruire i rapporti quando si sono logorati.

Savasta crede, innanzitutto per fede, che così non sia, ma la selezione di storie che ci presenta, pur animate da una tensione spirituale che dà energia e motivazione a volte al volontario e a volte alla persona detenuta con la quale viene in contatto, parla laicamente a tutti, in semplicità ma anche rappresentando una umanissima complessità, in cui ragione e torto, condanna e giustificazioni, volontà di riscatto ed incapacità di tener fede ai propositi, sono compresenti e non consentono al lettore di prendere una troppo facile posizione.

Il volontariato in carcere è una risorsa preziosa, costruisce ponti con il mondo esterno e gode del privilegio assoluto di poter sviluppare con le persone detenute percorsi meno inquinati dal loro comprensibile desiderio di raggiungere al più presto la libertà, che inevitabilmente segna il rapporto con gli operatori e con lo stesso magistrato di sorveglianza.

Si creano spazi di dialogo e di amicizia, persino di paternità e maternità, che la saggezza e la preparazione specifica dei volontari devono saper gestire su un piano di realtà che non illuda, ma riscaldi, che si accosti a sollevare, ma sappia ritrarsi di fronte a quel che non si può dare, perché comprometterebbe il percorso di reinserimento sociale al quale i volontari collaborano, a ciò autorizzati dal magistrato di sorveglianza, ex art. 17 dell’ordinamento penitenziario.

L’autore racconta allora l’umanità che incontra, le piccole strategie per superare gli ostacoli burocratici che si presentano, le storie che sono già arrivate al lieto fine e quelle per le quali bisogna ancora attendere perché si possa voltare pagina.

Chi conosce il carcere può tornare a interrogarsi sul tanto che c’è da fare. L’incertezza sulle regole regna incontrastata in un perenne balletto di riferiti che si appoggiano sempre meno alle norme e sempre più alle circolari o agli ordini di servizio, se va bene, o alle mere prassi, in tanti altri casi. Occorrerebbe un lavoro di formazione permanente degli operatori, di informazione puntuale delle persone detenute, di periodico aggiornamento dei regolamenti interni degli istituti penitenziari (a volte invece molto arretrati, se non addirittura inesistenti) e poi una capillare diffusione di regole scritte semplicemente perché siano da tutti comprese. E invece spesso non è così, e dove c’è più dolore e solitudine, si fa più acuta la mancanza di certezze, anche per le minime cose di cui si ha bisogno. E le minime cose diventano tutto. Un paio di ciabatte portate da un volontario a chi non ha scarpe, gli riconsegnano un frammento di dignità, perché «ci si consola con nulla, quando non si ha più nulla», come scriveva la Ginzburg.

I detenuti provano così a costruirsi piccoli equilibri, che possono essere sconvolti da trasferimenti improvvisi, e a volte non adeguatamente spiegati e compresi. Il libro sollecita quindi una riflessione sulla necessità che si evitino le maggiori disparità di trattamento nel quotidiano detentivo nei diversi istituti penitenziari e i trasferimenti avvengano sempre con il minimo pregiudizio per i percorsi trattamentali in corso, e nel rispetto del criterio di territorialità della pena che, particolarmente dopo la riforma dell’ottobre 2018, si impone ex art. 14 dell’ordinamento penitenziario. Sarà importante, a questo riguardo, verificare come la giurisprudenza decritterà la formula che tutela oggi non soltanto la prossimità alla famiglia ma anche ai centri di riferimento sociale, ad esempio ricomprendendovi anche i volontari che abbiano nel tempo instaurato un particolare legame con la persona ristretta.

Nelle pagine del libro sono spesso presenti gli stranieri, ultimi tra gli ultimi, lontani dalle famiglie, privi di mezzi, abbandonati all’incomprensione della nostra lingua e al mancato riconoscimento della propria cultura. Savasta, e non ci si potrebbe aspettare altro nel contesto di profondo impegno interreligioso della Comunità di Sant’Egidio, sottolinea qui particolarmente l’importanza di trovare spazi perché ciascuno possa esprimere il proprio sentire religioso e vedersi riconosciuto, ancora una volta nella propria dignità, condividendo la gioia delle feste e l’impegno della preghiera, miglior antidoto contro il pericolo della radicalizzazione.

Questo stile di incontro fa sì che alcune delle persone detenute che sperimentano l’amicizia con l’autore che viene «dalla libertà», come scrive Savasta, finiscono per desiderare di contribuire a loro volta ai progetti di bene che coinvolgono la società all’esterno e dimostrano che, dentro le mura del carcere, c’è un enorme potenziale che attende solo di essere informato su come rimettersi in gioco, questa volta, sperabilmente, in favore della collettività.

Al centro sta sempre l’ascolto dell’altro, guardato e toccato nella sua individualità e così stimolato a tornare protagonista del proprio percorso di crescita personale.

Dopo l’ultima pagina resta al lettore una domanda, che è forse quella che ogni detenuto incontrato dal volontario gli ha posto, o ha solo formulato tra sé e sé: «Perché sei qui per me?». E lo stupore e lo scandalo per la riconosciuta gratuità possono divenire il primo passo per guardare al mondo con occhi nuovi.