L’uso personale di sostanze psicotrope illegali in Italia non è un reato ma un illecito amministrativo (art.75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Chi consuma non necessariamente spaccia.

Esistono, infatti, dei puntuali limiti stabiliti dalla legge, al di sopra dei quali il possesso di sostanza stupefacente può far presumere essere destinato allo spaccio.

Nella fattispecie, l’art. 73 D.P.R. 309/1990 prevede la reclusione da sei a venti anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro per il soggetto che coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo droghe pesanti (cocaina, eroina, ecc.)

Il quarto comma del medesimo articolo, stabilisce la pena della reclusione da due a sei anni e contestualmente una multa pecuniaria – da 5.164 a 77.468 euro - per condotte riferibili alle droghe leggere (cannabis).

Le droghe non sono tutte uguali e chi le usa non in automatico svilupperà una dipendenza patologica, ma cosa accade sul piano legale a chi utilizza esclusivamente per uso personale?

L’art. 75 DPR 309/90 prevede, per le persone segnalate, un procedimento amministrativo che, a seconda dei casi e a seguito di colloquio con la persona interessata, da parte di un’equipe della Prefettura UTG - generalmente composta da assistenti sociali senza una specifica formazione su consumo e dipendenze patologiche - può essere archiviato, proseguire presso il Servizio per le Dipendenze competente territorialmente (o presso una struttura accreditata del Privato sociale) per un programma specifico o esitare in sanzioni amministrative da due mesi ad un anno se si tratta di droghe pesanti e da uno a tre mesi per quelle considerate leggere.

Nello specifico: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni); sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto o di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Sgombrato il campo da altre possibili infondate opinioni e credenze, chiediamoci quanti sono e, ancor più, chi sono i segnalati ex art. 75 del DPR 309/90.

Dall’analisi delle informazioni contenute nella banca dati del Ministero dell’Interno, si evidenzia che, nel periodo compreso fra l’11 luglio 1990 (data di entrata in vigore della normativa summenzionata) ed il 31 dicembre 2006, il numero dei segnalati ai Prefetti dalle Forze dell’Ordine per detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 è pari a 516.427 mentre le segnalazioni effettuate dalle Forze dell’Ordine sono state 653.377, tenendo presente che una stessa persona può essere stata segnalata più volte in uno stesso anno o in anni diversi. Nella maggior parte dei casi sono uomini (93,20%) con un 9% di minori.

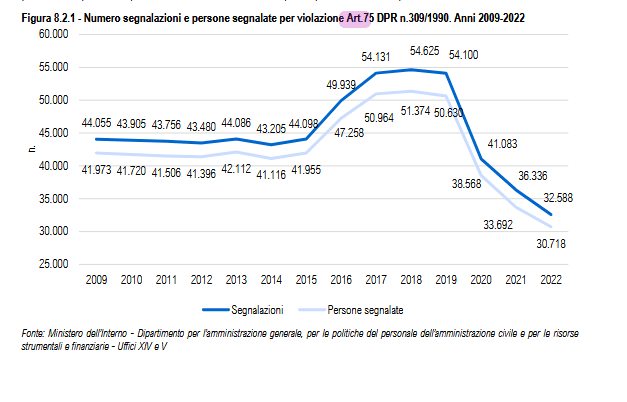

Il trend delle segnalazioni mostra un considerevole incremento a partire dal 1994 (25.920 persone segnalate) che si conferma anche negli anni successivi fino al 1999. Nel 2000 vi è stata una lieve flessione, poi il numero dei segnalati è aumentato; nel 2004, è stato raggiunto l’apice con 47.989 persone segnalate - e 50.1413 segnalazioni. Più di recente è stato raggiunto un picco considerevole tra il 2017 e il 2019 (Fig.1).

Fig. 1. Numero segnalazioni e persone segnalate per violazione art. 75 DPR 309/90. Anni 2009-2022

Dalle quasi 42000 persone segnalate nel 2009 alle 35.572 dell’ultima Relazione al Parlamento, presentata nel giugno del 2025 su dati del 2024, passando per le oltre cinquantamila degli anni immediatamente precedenti all’epidemia da Covid-19, i dati messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, sono chiari: i soggetti tra 20 e 24 anni rappresentano la percentuale maggiore, senza distinzione per genere, con un 71,3% al di sotto dei 30 anni. Qualche differenza nella distribuzione per età si osserva nel confronto tra le persone segnalate per la prima volta e quelle già segnalate anche in anni precedenti.

Nella maggior parte dei casi si tratta di consumatori di cannabis.

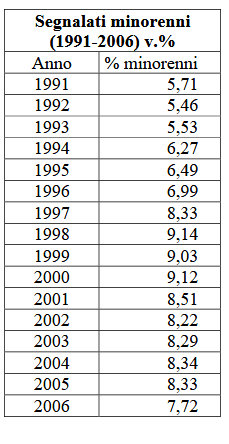

Per quanto riguarda i minori segnalati, ovvero i giovani fino a 14 anni e tra i 15 ed i 17 anni, la percentuale sul totale mostra un andamento crescente fino all’anno 2000. A partire dal 2001 tale percentuale diminuisce fino al valore del 7,7% del totale dei segnalati nel 2006 (Fig. 2).

Fig.2 Minori segnalati (1991-2006)

https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0971A_Uso_personale_di_droghe-_Segnalazione_prefetti_1991_06.pdf

Negli anni dal 2009 al 2013 la percentuale di minorenni segnalati non ha superato il 10%, mantenendosi intorno al 10-11% negli anni successivi.

La Relazione del 2025 (su dati del 2024) ha confermato il trend con il 38% di segnalati di età compresa tra i 18 e i 24 anni e l’11% di minorenni, con una quota più alta tra le ragazze (14%).

Per ogni 100.000 residenti di 15-74 anni, nel 2024 si contano 74 persone segnalate, mentre tra i minorenni di 15-17 anni il tasso sale a 193 su 100.000.

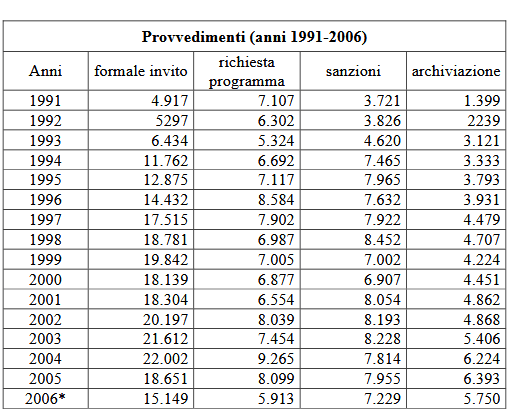

Tra le varie opzioni perseguibili dai referenti della Prefettura – archiviazione atti, sanzioni amministrative, richiesta programma terapeutico al Ser. D. territorialmente competente, formale invito e art. 121 DPR 309/90, ossia segnalazione per consumo personale ai Servizi pubblici per le Dipendenze senza obbligo e senza sanzioni amministrative in caso di non adesione – sono state il formale invito a non fare più uso e l’applicazione delle sanzioni amministrative quelle più ricorrenti negli anni secondo le Relazioni annuali al Parlamento (Fig. 3).

Fig. 3 Trend del formale invito (1991-2006)

https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0971A_Uso_personale_di_droghe-_Segnalazione_prefetti_1991_06.pdf

Più di recente, nel 2019, la prima opzione ha registrato il 32% (8.343 segnalazioni), il 68% (n. 10.460) nel 2020, il 64% dei colloqui svolti (18804) nel 2022, il 64% (20.395) nel 2023 così come nel 2024 (19.764) – curioso il ripresentarsi di una percentuale perfettamente uguale per tre anni di seguito.

Il procedimento chiuso con sanzioni amministrative imposte ha fatto contare nel 2019 il 32% (8.343 segnalazioni), nel 2020 il 31% (4.834), nel 2021 il 35%, nel 2022, 2023 e 2024 il 34%.

Nel caso dei minori si è preferito archiviare dopo un primo colloquio (minore accompagnato dal genitore).

A quanto ammonta la percentuale di persone inviate al Ser.D. - Servizio specialistico pubblico, territoriale, gratuito e ad accesso diretto - dagli operatori dell’Ufficio N.O.T. della Prefettura che si occupano di queste segnalazioni?

In sintesi non si è mai andati oltre il 2%.

In una sintesi ancora più estrema non è stato permesso ai giovani consumatori (minori e non) di ricevere informazioni scientifiche e di confrontarsi con il personale del Servizio specialistico. Quest’ultimo, dunque, non è mai stato messo nella condizione di intercettare una frazione di quella fascia di popolazione fragile ed esposta per età (e non solo) alla possibilità della cronicizzazione e dello sviluppo di una dipendenza patologica, in tempi ancora utili.

Nonostante la diffidenza dettata da false credenze e solidi stereotipi dai quali non è illuministicamente facile affrancarsi, le Prefetture dovrebbero provare a prevedere con il Servizio per le Dipendenze delle Aziende Sanitarie Locali una collaborazione più stretta e una maggiore disponibilità a momenti di incontro e confronto tra giovani e specialisti del settore, magari anche scegliendo delle aree più neutre e meno stigmatizzanti

Entrambe le realtà istituzionali, infatti, dovrebbero sentirsi non in contrapposizione ma parti di una medesima logica.

La Legge n. 49 del 2006, più nota come Legge “Fini-Giovanardi” con l’irrogazione della sanzione che poteva essere revocata solo se il programma di recupero avesse avuto esito positivo, ha determinato una minore propensione dei segnalati ad intraprendere il programma di recupero, finendo per ritenerlo, considerati anche i tempi lunghi della burocrazia e del programma, un prolungamento dell’applicazione della sanzione.

Di fatto quello che, fino ad allora, era stato il concreto rapporto tra le Prefetture ed i Servizi per le Tossicodipendenze che, nel periodo di sospensione delle sanzioni amministrative - così come previsto qualora la persona si fosse sottoposta a programma presso il Ser.D. -, collaboravano per il fine comune del recupero dei soggetti segnalati, è stato minato.

A tal proposito la circolare n.6/RU72017 del 21 marzo 2019 del Ministero dell’Interno ha provato a potenziare le funzionalità dei Nuclei Operativi Tossicodipendenze (NOT), nati proprio dal DPR 309/90 con una collazione tra il controllo e la prevenzione e con l’obiettivo di consentire un intervento più tempestivo, mentre gli organici dei Ser.D. e dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche attendono ancora anche solo le intenzioni della politica di registrare incrementi.

Non di meno sarebbe importante intervenire in termini di percezione del Servizio socio-sanitario dedicato, provando almeno a scalfirne lo stigma che gli è stato ingiustamente assegnato, anche da altre realtà istituzionali e da certa politica.

Non è facile (ri)costruire la sinergia tra attori con diverse competenze e professionalità a vantaggio dei giovani a rischio, così come il ben consolidato 2% di invii rende davvero poco credibile la volontà politica di fare prevenzione senza solenni proclami.

Pur vivendo nell’idolatria del meraviglioso mondo della burocrazia, fatto di numeri, tabelle e percentuali e governato spesso da incapaci addestrati che confondo i mezzi con i fini - per dirla alla Crozier -, è noto come la prevenzione sia necessaria, ma in pochi scelgono di attuarla, anche quando la sua strada sarebbe sotto gli occhi di tutti.