Da diverso tempo è nata una nuova sensibilità rispetto alla lingua del diritto nel processo, dove si incontra la lingua della legge, la lingua dei giudici e quella degli avvocati. E anche quella dei consulenti, dei periti, dei servizi sociali e così via. Si è detto che il processo è la ritualizzazione della violenza attraverso il linguaggio; dunque, questa attenzione per la lingua del diritto è più che giustificata. Sono stati elaborati criteri di sintesi e chiarezza degli atti e dei provvedimenti. Questi criteri sono stati sanciti a livello normativo per il processo ammnistrativo, e oggi, con il d.lgs. n. 149 del 2022, anche per il processo civile (v. art. 121 cpc nel nuovo testo, su Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti).

In realtà, il corretto uso del linguaggio sembra affidato più a percorsi di formazione, che a prescrizioni normative.

Si tratta di una formazione sulla corresponsabilità dello ius dicere: il giurista ha il potere di «fare cose con le parole», come diceva John Austen, cose che hanno a che fare con la libertà, la salute, la qualità della vita e anche con la costruzione di valori, della soggettività individuale, compresa l’identità di genere. E’ dunque un potere che genera responsabilità.

Innanzitutto, occorre scrivere chiaro. Non si tratta solo di rispondere ad una elementare esigenza di ecologia linguistica. Scrivere oscuro, ad esempio, potrebbe anche essere funzionale ad un processo concepito come un gioco arbitrato dal giudice, dove si registrano rapporti tra poteri; è, invece, disfunzionale se il processo è un luogo in cui si ricerca la soluzione attraverso la collaborazione tra le parti e il giudice. Un giudice che dirige effettivamente l'udienza, cura la verbalizzazione, si sottopone anch'egli alla regola del dialogo, anziché diventare onnipotente nella solitudine della fase decisoria. In questo senso, il tema del linguaggio giuridico è connesso anche al cambiamento in atto nel pianeta giustizia su cui lavorano gli Osservatori della giustizia civile[1].

In questa direzione si sta cercando di promuovere una figura diversa di giudice, non un burocrate, ma un giudice delle relazioni, a cui poi è sintonica una figura diversa di avvocato. Questa immagine potrebbe essere molto feconda per fare un altro discorso sulla giustizia: non il giudice che punisce, non il giudice che taglia con la spada a metà il torto e la ragione, ma un giudice consapevole che dinanzi a lui ci sono persone, una vicenda umana segnata da errori, incomprensioni, frustrazioni, una vicenda che vuole essere, in primo luogo, narrata e compresa.

Rendere la lingua del diritto accessibile, sfrondata di inutili tecnicismi e non più strumento di potere di una casta, risponde inoltre a un’esigenza di democratizzazione del sapere giuridico che passa anche attraverso il linguaggio.

Primo Levi, in un articolo intitolato Dello scrivere oscuro', sosteneva che non si dovrebbe scrivere in modo oscuro, perché uno scritto ha tanto più valore quanto meglio viene compreso, «e quanto meno si presta ad interpretazioni equivoche». Beninteso, avvertiva Levi, «perché il messaggio sia valido, essere chiari è condizione necessaria ma non sufficiente: si può essere chiari e noiosi, chiari e inutili, chiari e bugiardi, chiari e volgari, ma questi sono altri discorsi. Se non si è chiari non c’è messaggio affatto».

La chiarezza dunque è necessaria, ma non basta.

La lingua, infatti, non si limita a rispecchiare i valori, ma concorre anche a determinarli. Lingua e pensiero sono interconnessi. Il linguaggio deve dunque essere chiaro, ma anche corretto, “non ostile” e rispettoso della dignità delle persone. Questo aspetto riguarda il tema dell’incidenza dei cd. biases impliciti nelle operazioni decisorie dei giudici ed è ampiamente sottovalutato nelle prassi giurisdizionali italiane. Occorre sorvegliare il pregiudizio, anche inconscio, per evitare gli stereotipi o scorciatoie cognitive. Per un esempio eclatante, si può far riferimento alla decisione della Cedu, J.L. c. Italia del 27 maggio 2021, che ha condannato l’Italia perché in una sentenza (Corte di appello di Firenze del 4.3. 2015) ha usato stereotipi sessisti, giudizi moralistici e colpevolizzanti nei confronti della vittima, non pertinenti rispetto all’argomentazione della decisione e tali da esporre la parte offesa ad una vittimizzazione secondaria e da scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia. La Corte non censura le modalità di conduzione delle indagini preliminari o il procedimento dibattimentale, ma solo e proprio il linguaggio della motivazione[2].

E’ evidente quindi l’importanza del linguaggio perché è anche, forse soprattutto, con i provvedimenti del giudice – e gli atti degli avvocati – che il mondo della giustizia viene comunicato all’esterno, al di là del problema dei processi paralleli che i media ormai organizzano sistematicamente rispetto al processo reale (si pensi ai talk show e alle forme di infotainment) e che tuttavia riguardano solo casi particolari, per lo più relativi ai gravi casi del settore penale.

La comprensione dei provvedimenti giudiziari da parte del cittadino rende possibile il controllo dell’opinione pubblica sulla decisione, favorisce la conoscenza delle modalità di funzionamento del sistema con conseguenze positive sulla qualità e quantità della domanda, contribuisce a rafforzare la fiducia non solo nel mondo della giustizia istituzionale, ma tra gli stessi consociati nei loro rapporti reciproci.

In realtà, queste osservazioni ormai non riguardano solo l’ambito giudiziario. Con il movimento delle a.d.r. (alternative dispute resolution) e l’interesse verso sistemi complementari non giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, l’attenzione si è estesa anche all’infuori del processo e quindi in tutte le sedi ove si attui la gestione dei conflitti attraverso la mediazione e pratiche conciliative di vario tipo. Sistemi che vogliono dare una nuova centratura alla giustizia, cercando di restituire alle persone quella parola che le professioni giuridiche tradizionali tendono a togliere. A questa nuova posizione da protagoniste, corrisponde però anche una loro responsabilità rispetto all’uso di un linguaggio corretto, quindi sintetico, chiaro e rispettoso.

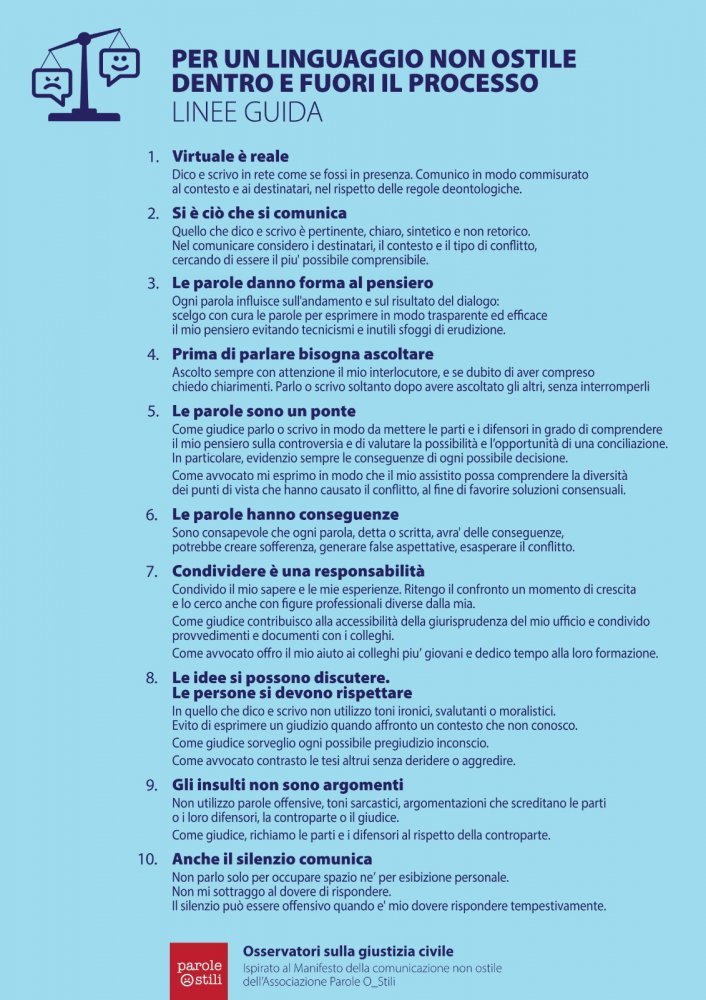

Gli Osservatori sulla giustizia civile da anni si sono occupati di formazione sulla lingua del diritto, conformemente alla natura della loro attività, che non è solo volta a uno studio teorico, ma anche all’individuazione di prassi che possono poi essere concretamente attuate. Oggi si cerca di andare oltre i requisiti di sintesi e chiarezza, per rendere il linguaggio chiaro, ma anche non offensivo, non moralistico, non svalutante, non discriminatorio, insomma rispettoso delle persone. Da ultimo, ispirandosi al Manifesto dell’Associazione Parole O’Stili, gli Osservatori hanno varato Le Linee guida per un linguaggio non ostile, dentro e fuori il processo. L’elaborato sarà discusso in varie forme e sedi. E’ una base di partenza e non di approdo. Vuole essere il grimaldello per spalancare la porta alla consapevolezza che occorre avere grande cura delle parole. A questo scopo, bisogna essere consapevoli che nel percorso della decisione e in generale del ragionamento, le emozioni hanno una parte fondamentale. Camuffarle anziché prenderne consapevolezza è esattamente l’operazione idonea a permettere agli stereotipi di acquisire il dominio del percorso decisionale.

La cura delle parole si accompagna, dunque, anche al riconoscimento delle emozioni che, a dispetto dell’immagine asettica dell’ambiente giudiziario, lo attraversano inevitabilmente e devono essere considerate se si vuole costruire la decisione del caso secondo una razionalità paziente e profonda.

[1] Sull’attività degli Osservatori della giustizia civile, v. in questa rivista, L. Breggia, L’attività degli Osservatori della giustizia civile e della Fondazione Verardi, https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attivita-degli-osservatori-della-giustizia-civile-e-della-fondazione-verardi_26-02-2014.php

[2] Su questa rivista, in tema v. R. Sanlorenzo, La vittima ed il suo Giudice, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-vittima-ed-il-suo-giudice; L. D’Ancona, Vittimizzaizone secondaria: la pronuncia della CEDU, https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu.