Audizione informale del 4 marzo 2025 presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato sui ddl nn. 1353 e 504

1. Introduzione / 2. Le infondate ragioni a favore della separazione delle carriere / 2.1. La contiguità tra giudici e pm determinerebbe i primi ad assecondare le tesi del pm / 2.2. Il giudice non può essere portatore della cultura della “lotta alla criminalità” / 2.3. La separazione delle carriere favorirebbe la specializzazione professionale del pm / 2.4. Giovanni Falcone avrebbe auspicato la separazione delle carriere / 2.5. La separazione delle carriere sarebbe ormai imposta dalla nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione / 2.6. La separazione delle carriere sarebbe previsione vigente in tutti gli Stati democratici / 3. Le ragioni contro la separazione delle carriere / 3.1. Le prospettive del Consiglio d’Europa, l’organizzazione e le competenze della Procura europea e di altri organismi sovranazionali / 3.2. Precisazioni sulla necessità di una comune cultura giurisdizionale / 3.3. Necessità di un’unica formazione professionale dei magistrati e di un unico Csm che ne amministri le carriere / 3.4. I dati numerici relativi a trasferimenti dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti – e viceversa – dimostrano che, di fatto, non vi è bisogno di mutamenti ulteriori della disciplina / 3.5. La sottoposizione del pm all’Esecutivo e la sostanziale vanificazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale / 3.6. Il condizionamento del giudice, conseguenza certa della separazione delle carriere / 4. Ulteriori rilievi critici sul contenuto degli articoli del ddl n. 1353 (in particolare: sdoppiamento del Csm e delle rispettive competenze, composizione dei due Csm e sorteggio per designarne i componenti, istituzione dell’Alta Corte disciplinare), con raffronto dei testi costituzionali vigenti e delle relative modifiche proposte / 5. Brevi osservazioni sul ddl S n. 504 / 6. Osservazioni finali. Necessità di un confronto costruttivo

1. Introduzione

In tema di separazione delle carriere è davvero difficile dire qualche cosa di originale, specie se ci si rivolge a interlocutori istituzionali ed autorevoli. In questa prospettiva, sento comunque il dovere di anticipare con chiarezza la mia ferma contrarietà (per le ragioni che appresso esporrò) a qualsiasi ulteriore cambiamento delle norme vigenti in materia e, dunque, manifesto subito il mio dissenso non su una parte o su singoli articoli del ddl n. 1353, ma sull’intero provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 16 gennaio c.a. che non risolve, né affronta, alcuno dei problemi reali della giustizia e della sua amministrazione.

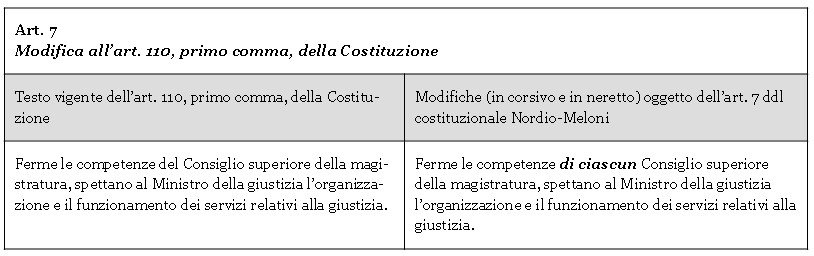

E il Ministro della giustizia, anzi, sembra non avere considerato che, ai sensi dell’art. 110 della Costituzione, spettano proprio a lui «l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

Le osservazioni che seguono sono frutto della mia esperienza professionale (tutta spesa nell’esercizio delle funzioni di pubblico ministero, sia come sostituto procuratore della Repubblica e procuratore della Repubblica aggiunto a Milano, sia - negli ultimi anni, fino al dicembre 2018 - come procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino), nonché di quelle di componente del Csm (nel quadriennio 1998-2002) e, più recentemente (dall’inizio del 2019 al marzo 2024), di docente a contratto presso l’Università Statale di Milano nella materia di “Politiche di sicurezza e dell’Intelligence”.

Utilizzerò anche miei precedenti interventi sui temi qui in esame, tra cui la memoria depositata in occasione dell’audizione informale del 25 gennaio 2024, dinanzi alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C 23 cost. Enrico Costa, C 434 cost. Giachetti, C 806 cost. Calderone e C 824 cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente.

Ovviamente, in considerazione delle finalità dell’audizione e del tempo a disposizione, si rende qui necessario concentrarsi soprattutto sul contenuto degli articoli oggetto del primo ddl in intestazione, pur con inevitabili cenni al contesto storico e normativo, al fine di contribuire, con corretta dialettica, alla ulteriore valorizzazione dei principi costituzionali in tema di equilibrio tra poteri.

Fatte queste ovvie premesse, saranno prima affrontati e confutati separatamente, per dimostrarne l’infondatezza, gli argomenti che di solito si usano per criticare il sistema vigente e per sostenere la necessità di introdurre la separazione delle carriere in forma assolutamente rigida. Con una avvertenza che mi permetto, per quanto elementare: nella Costituzione (tit. IV: La Magistratura) si fa riferimento solo alle funzioni dei magistrati e “le carriere” non vengono mai nominate, ma nel lessico politico-giudiziario, talvolta impreciso e tecnicamente insoddisfacente, si usano spesso, come alternative, le due formule di “separazione delle funzioni” e “separazione delle carriere”, nient’affatto sovrapponibili. Nel primo caso, ove si alluda a una novità da introdurre nell’ordinamento, la definizione dovrebbe essere respinta dagli addetti ai lavori, posto che la separazione delle funzioni è già prevista dal nostro ordinamento, come può ampiamente dedursi dalla normativa vigente (da ultimo, nell’art. 12 l. n. 71/2022). Il riferimento alla separazione delle carriere, invece, evoca un sistema in cui l’accesso alle due funzioni avvenga attraverso concorsi separati, le carriere di giudicanti e requirenti siano amministrate da distinti Csm, e in cui il passaggio dall’una all’altra funzione sia impossibile.

Ma è proprio questo il rischio cui andiamo incontro: quello di un ordinamento totalmente nuovo e pericoloso che, come previsto anche nel ddl costituzionale Meloni-Nordio, richiederebbe una ulteriore organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo attraverso una complessa operazione legislativa, e non attraverso la sola abrogazione o modifica di alcune disposizioni vigenti.

Alla parte iniziale di questa memoria, seguiranno:

• l’esposizione di ragioni a favore del mantenimento dell’attuale normativa;

• ulteriori rilievi critici sul contenuto degli articoli del ddl n. 1353, in particolare su sdoppiamento del Csm e delle rispettive competenze, sulla composizione dei due Csm e sul sorteggio per designarne i componenti, sull’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, con raffronto dei testi costituzionali vigenti e delle relative modifiche proposte;

• brevi osservazioni sul ddl S n. 504;

• osservazioni finali sulla necessità di un confronto costruttivo per individuare gli strumenti effettivamente utili a risolvere i problemi reali dell’amministrazione della giustizia.

2. Le infondate ragioni a favore della separazione delle carriere

2.1. La contiguità tra giudici e pm determinerebbe i primi ad assecondare le tesi del pm

Si deve impedire che pubblici ministeri e giudici, in ragione del possibile mutamento delle rispettive funzioni, si sentano appartenere alla stessa “famiglia”. Tale contiguità tra giudici e pm, derivante dall’appartenenza alla medesima carriera, cioè, condizionerebbe i primi determinandone l’“appiattimento” sulle tesi dei pm e la predisposizione a prestare maggior attenzione alle richieste dell’accusa, rispetto a quelle della difesa.

Si tratta, intanto, di affermazioni che rivelano scarsa conoscenza delle norme vigenti dell’ordinamento giudiziario in tema di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), ora previste nella legge n. 71 del 17 giugno 2022[1].

In proposito, Nello Rossi[2] ha efficacemente precisato che:

«Se per “separazione delle carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri si intende una netta divaricazione dei percorsi professionali e la diversità dei contesti organizzativi nei quali vengono svolti i rispettivi ruoli professionali, allora bisogna prendere atto che, a seguito degli interventi legislativi degli ultimi venti anni, la separazione si è già di fatto realizzata.

In particolare, la legge n. 71/2022 ha determinato un’accentuazione estrema del processo di interna divisione del corpo della magistratura, procedendo oltre i già rigidi steccati eretti dalla riforma Castelli del 2006 e realizzando il massimo di separazione possibile tra giudici e pubblici ministeri a Costituzione invariata. L’art. 12 l. 71/2022 ha infatti modificato l’art. 13 d.lgs 5 aprile 2006, n. 160, stabilendo la regola generale che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa può essere effettuato una volta nel corso della carriera, entro il termine di 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni.

Trascorso tale periodo è ancora consentito, per una sola volta:

a) il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, a condizione che l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali;

b) il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste.

La regola generale dell’unico passaggio intende evitare che la scelta delle funzioni sia troppo fortemente condizionata dalla posizione del magistrato nella graduatoria del concorso di accesso e da considerazioni compiute nella fase iniziale della sua vita professionale, lasciando aperta una (sola) porta per una opzione fondata su di una più matura vocazione.

Si è voluto, cioè, almeno evitare di avere un pubblico ministero ingabbiato, precocemente e irrimediabilmente, nel ruolo di giudice o viceversa.

Ora è evidente che tanto la regola generale quanto i due ulteriori spiragli lasciati aperti per il mutamento di funzioni in precedenza ricordati costituiscono solo modesti e parziali temperamenti di una separazione divenuta pressoché totale».

Quella appena descritta è, dunque, la disciplina attualmente vigente che si intende ulteriormente modificare con il ddl in esame.

Anche in questa sede intendo fare mie le parole di Francesco Saverio Borrelli[3], secondo cui «il sospetto artificioso di “gratuita proclività” del giudice a simpatizzare per le tesi dell’accusatore è da respingere, fondato su “diffidenze plebee che scorgono ovunque collusioni (…)” si verifichi sul campo, com’è doveroso nel campo delle scienze mondane, con un’indagine più o meno estesa, se, in quale misura e con quale frequenza le richieste dei pubblici ministeri, diverse da quelle di proscioglimento o di archiviazione vengano accolte dai giudici, e per quale percentuale degli accoglimenti affiori allo stato degli atti un dubbio di ragionevolezza. Soltanto all’esito di un’accurata indagine di questo tipo, che ponga in luce un tasso di scostamenti dalla ragionevolezza dotato di significatività, avrà un senso affrontare il tema della separazione delle carriere e dell’abbandono di una tradizione più che secolare di unità che ha prodotto indiscutibili frutti quali la condivisione della cultura della giurisdizione e la possibilità, transitando da una funzione all’altra, di utilizzare esperienze eterogenee».

La tesi del prevalente “appiattimento” del giudice sulle tesi del pm è quindi frutto di un indimostrato e offensivo sospetto sull’effettiva onestà intellettuale del giudice, tanto più ove si considerino le alte statistiche delle assoluzioni e, sul piano “qualitativo”, del rigetto di ipotesi accusatorie in importanti processi nei quali alcuni uffici di procura avevano investito molto in termini di impegno e di immagine.

Ne danno notizie le frequenti e anche recenti cronache giornalistiche[4] che citano anche i numerosi casi di decisioni dei giudici che “scavalcano” le richieste dei pm, condannando, pur in presenza di richieste di assoluzioni, comminando pene più elevate di quelle richieste dai pm e disponendo il rinvio a giudizio pur in presenza di richieste di archiviazione. Insomma, sembra nato, dopo quello dei pm, definito “potente ed incontrollato”, “il partito dei giudici”, al punto che spesso si auspicano indagini disciplinari nei loro confronti, si indaga sulle loro vite private e sui loro orientamenti culturali, fino a qualificarli oppositori politici nei confronti della maggioranza di turno.

L’affermazione della contiguità condizionante fra giudici e pm, però, è ormai diventata «una convinzione diffusa, una verità che non ammette prove e ragioni contrarie»[5].

2.2. Il giudice non può essere portatore della cultura della “lotta alla criminalità”

Si deve comunque evitare che il giudice, per effetto della unicità della carriera, sia portatore della cultura della “lotta alla criminalità”, propria della funzione del pm.

Questa è una posizione che emerge spesso negli interventi di molti autorevoli avvocati penalisti, alcuni dei quali rivestono compiti di rappresentanza dell’intera categoria. Al di là del citato sospetto gratuito di contiguità tra giudici e pm, si afferma che, per garantire i cittadini, non sia tanto importante il ruolo imparziale del pm e il suo operare all’interno della “cultura giurisdizionale”, quanto evitare che il giudice, anche inconsapevolmente, per effetto della unicità delle carriere condivida l’orientamento culturale del pm e le ragioni della sua azione istituzionale di contrasto dei fenomeni criminali. Ciò, infatti, condurrebbe il giudice al progressivo abbandono della sua necessaria terzietà rispetto alle tesi contrapposte di pm ed avvocati.

Francamente meraviglia che qualcuno affermi che il giudice possa esercitare la sua funzione in modo parziale, non distaccato né sereno, compromettendo la parità tra le parti nel processo penale, per effetto di una opzione culturale – quella della contrapposizione morale ai poteri criminali di ogni tipo – che non appartiene certo in esclusiva ai pm, ma dovrebbe essere auspicabilmente condivisa dall’intera società (avvocati e politici compresi).

Per smentire tale pregiudizio, è sufficiente l’esperienza quotidiana di chi pratica le aule giudiziarie, ove i giudici, anche nei processi di consistenti dimensioni e a carico di un numero elevato di imputati appartenenti alle più agguerrite cosche mafiose, dimostrano di non lasciarsi guidare dalla ragion di Stato, ma dal più rigoroso rispetto delle regole del processo e, in particolare, di quelle attinenti la valutazione delle prove. E ciò vale anche per i giudici di legittimità.

2.3. La separazione delle carriere favorirebbe la specializzazione professionale del pm

La separazione delle carriere andrebbe perseguita perché favorirebbe la maggiore specializzazione del pubblico ministero, richiesta dal codice di procedura penale.

Questa tesi sembra rivestire apparentemente maggior dignità di altre, fondata com’è su argomentazioni “tecniche” e su condivisibili esigenze di specializzazione secondo cui, nel contesto venutosi a formare con l’entrata in vigore, nel 1989, del “nuovo” codice di procedura penale, sarebbe necessaria una forte caratterizzazione professionale del pubblico ministero, più facilmente perseguibile in un regime di separazione delle carriere.

Ma la specializzazione del pm nel contrasto di diffuse tipologie di gravi reati già esiste nel nostro codice processuale e nel nostro sistema ordinamentale. Basti pensare ai progetti organizzativi delle procure della Repubblica, incluse quelle di piccole e medie dimensioni!

Tra l’altro, va detto che l’esigenza di professionalità specifica requirente può essere efficacemente assicurata anche stabilendo un congruo periodo di permanenza del magistrato in quelle funzioni senza che sia necessario vincolarlo a vita a quella esercitata, vietandogli di svolgere successivamente funzioni giudicanti. Infatti, appartiene a una visione non poliziesca del ruolo la necessità di assicurare che la formazione culturale del pm determini la sua consapevolezza dell’esigenza di raccolta delle prove in funzione del giudizio, cioè prove che abbiano il peso di quelle che il giudice ritiene sufficienti per la condanna. Lo prevede, non a caso, l’art. 358 cpp, secondo cui il pm deve svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini», il che non è solo un compito tecnico, ma anche e soprattutto un dovere morale.

La specializzazione cresce e si consegue, innanzitutto, attraverso l’osmosi delle esperienze professionali tra giudici e pubblici ministeri, come del resto è dimostrato da numerosi casi di eccellenti dirigenti di procure della Repubblica, a partire dal già citato Francesco Saverio Borrelli, che vantavano pregresse esperienze nel ramo giudicante.

Insomma, il percorso professionale più ricco e formativo è quello che moltiplica le esperienze, tanto più in un sistema processuale penale come il nostro in cui, conformemente alle previsioni della Costituzione vigente e dell’ordinamento giudiziario, il pm, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, ha conservato un ruolo di organo di giustizia deputato all’applicazione imparziale della legge[6]. Un ruolo che ha consentito l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini e della collettività e che non coincide, dunque, con quello di semplice parte, interessata solo alle ragioni dell’accusa.

La separazione delle carriere determinerebbe, dunque, una perversione della specializzazione, non una sua maggiore efficacia.

2.4. Giovanni Falcone avrebbe auspicato la separazione delle carriere

È anche falso che Giovanni Falcone avrebbe auspicato la separazione delle carriere per ulteriormente valorizzare l’azione del PM.

Si tratta di un’affermazione priva di fondamento, entrata nell’immaginario collettivo quale conseguenza di un’informazione addomesticata o, nel migliore dei casi, di una visione storica propria di commentatori disattenti. Per dimostrare che sarebbe stato favorevole alla separazione delle carriere, vengono citati passaggi di un intervento di Falcone del 1989. In realtà si tratta di un’interpretazione errata di frasi estrapolate da un testo ben più ampio[7], la cui lettura completa dimostra che Falcone teorizzava, in modo assolutamente condivisibile, la necessità di una più accentuata specializzazione del pm nella direzione della Polizia giudiziaria, rispetto a quanto era richiesto nel regime vigente prima del codice di rito del 1988.

Falcone credeva, cioè, che, con l’avvento del nuovo codice di procedura penale e con l’abolizione della figura del giudice istruttore, vi fosse un accentuato bisogno di un sapere specialistico e che le conoscenze necessarie a un pm per svolgere efficacemente il suo lavoro non coincidessero con quelle del giudice. «In una società complessa come l’attuale, solo la specializzazione del sapere può consentire di comprenderla e dominarla»: furono queste le parole di Giovanni in occasione di un Congresso che si svolse a Milano nel novembre 1988. Il che è sacrosanto e, come si è detto, comporta la necessità di prevedere fasi di approfondito aggiornamento nel caso di riconversione professionale da giudice a pm e viceversa.

Alla fine della p. 182 del testo citato, Falcone dice che la questione merita «l’approfondimento di tutte le possibili implicazioni», dimostrando che non stava prendendo posizione, ma che aveva voluto porre sul tappeto il problema del funzionamento della giustizia nell’assetto che il nuovo cpp aveva riservato al pm. Si deve aggiungere che, in innumerevoli occasioni, Falcone aveva anche spiegato di non condividere la necessità di separare le carriere di giudicanti e requirenti all’interno della magistratura.

Lo hanno confermato in pubblici interventi Giovanni Grasso e Giuseppe Ayala, che con Giovanni hanno condiviso amicizia e lavoro. E da altri magistrati sono stati smentiti anche coloro che analoghe posizioni attribuiscono a Paolo Borsellino.

Peraltro, se anche le parole di Falcone fossero qui male interpretate, sarebbe comunque lecito dissentire dalle opinioni di Falcone, come avvenne in un documento firmato da 60 esperti magistrati, tra cui Borsellino e Caponnetto, in cui si criticava il suo originario progetto di costituzione della Procura nazionale antimafia, elaborato mentre lavorava presso il Ministero della giustizia, progetto non a caso poi modificato.

In ogni caso, la più sicura conferma della sua contrarietà alla separazione delle carriere la diede Falcone stesso, chiedendo e ottenendo più volte di passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa: da giudice istruttore era anche diventato procuratore della Repubblica aggiunto, funzione che esercitava quando fu chiamato da Martelli al Ministero. E analoghi mutamenti di funzione hanno chiesto e ottenuto altre vittime di mafia e terrorismo come Paolo Borsellino e Guido Galli, nonché altri magistrati cui tanto deve il nostro Paese, come Francesco Saverio Borrelli.

Le affermazioni di Falcone non possono dunque essere strumentalizzate da alcuno, specie da chi non conosce le precisazioni che più volte egli aveva diffuso per evitare equivoci sul suo pensiero.

2.5. La separazione delle carriere sarebbe ormai imposta dalla nuova formulazione dell’art. 111 della Costituzione

L’art. 111 della Costituzione prevede la parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale, il che impone la separazione delle carriere di giudicanti e requirenti.

È questa un’affermazione che sembra formulata da chi non ha letto con attenzione l’art. 111, prendendo spunto dal secondo comma («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata»)[8], quasi che esso avesse, per questa parte, introdotto nell’ordinamento un principio nuovo, mai conosciuto in precedenza, anziché enunciare un principio già presente e praticato nel processo penale, come in quello civile.

In realtà, evocare il contenuto dell’art. 111 Cost. e affermare che esso impone la separazione delle carriere è una delle più gravi suggestioni in circolazione: come ha scritto il Prof. Gaetano Azzariti[9], la separazione rischia di compromettere proprio il principio del giusto processo, poiché il procedimento giudiziario non si riduce alla sola decisione e bisogna invece considerare tutto l’iter processuale, non solo l’atto conclusivo.

Tralasciando ogni possibile slogan, infatti, occorre intendersi sul principio della parità tra accusa e difesa: esso è senz’altro condivisibile e persino ovvio se si riferisce al momento processuale del giudizio in genere e del dibattimento in particolare, dove accusa e difesa si devono confrontare su un piano di assoluta parità, disponendo di poteri probatori perfettamente equivalenti (art. 190 cpp).

E sul punto si dovrebbe anche ricordare che, per effetto di varie riforme, si è realizzato nel tempo un notevole potenziamento del ruolo della difesa nel nostro processo, persino con conseguente allungamento – in questo caso giustificato – dei suoi tempi di complessiva durata.

In ogni caso, appare chiaro che non ha senso scaricare sulla comunanza di carriera fra pm e giudici i “risentimenti” originati da un presunto assetto non equilibrato del processo: significa eludere i nodi reali del problema. Semmai, sono i meccanismi di concreto funzionamento del processo che incidono sulla parità tra accusa e difesa, non certo l’unicità della carriera tra giudici e pm, i cui ruoli e figure professionali restano diversi: un controllore delle attività delle parti resta tale, e un giudice resta giudice, anche se è entrato in magistratura attraverso lo stesso concorso sostenuto dal pm.

Ragionando diversamente – del resto – si dovrebbe imboccare, per coerenza, una strada senza uscita, nel senso di rescindere anche i rapporti fra giudici di primo grado, giudici d’appello e di cassazione, tutti diventati magistrati attraverso identico meccanismo concorsuale: non si vede, infatti, come i sospetti derivanti dalla “colleganza” fra pm e giudici non debbano estendersi anche ai giudici dei diversi gradi del processo, pur se tutti “controllori” del merito delle indagini.

Ma sulla parità tra pm e difensore bisogna dire altro e avere l’onestà di riconoscere che essa non sussiste se riferita al piano istituzionale, che vede i due ruoli completamente disomogenei: il difensore è un privato professionista vincolato dal solo mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l’assoluzione o comunque l’esito più conveniente per il proprio assistito (che lo retribuisce per questo) a prescindere dal dato sostanziale della sua colpevolezza o innocenza. Il difensore che nello svolgimento delle indagini difensive ignori volutamente l’esistenza di prove a carico e si adoperi per ottenere l’assoluzione di un assistito la cui colpevolezza gli sia nota, non viola alcuna regola deontologica ed anzi assolve il proprio mandato nella piena legalità: senza quel ruolo non sarebbe possibile giustizia e la bilancia che la rappresenta non potrebbe essere equilibrata.

Sia ben chiaro: il ruolo pubblico del difensore è fuori discussione, ma ciò non significa affatto che sia identico rispetto a quello del pm e caratterizzato dalle stesse finalità!

Il pm, invece, condivide con il giudice l’obbligo di ricerca della verità storica dei fatti e le sue indagini devono obbedire al criterio della completezza ed oggettività, con previsione di rigorosi requisiti di forma stabiliti a pena di invalidità; il pubblico ministero che redige un atto è un pubblico ufficiale che risponde disciplinarmente e penalmente della veridicità ideologica di quanto da lui documentato; il pubblico ministero non è votato – “comunque e sempre” – alla formulazione di richieste di condanna, ma si determina a richieste assolutorie ogni qualvolta reputi che il quadro probatorio sia carente; formula le proprie requisitorie in piena libertà di scienza e coscienza, e in sede di udienza (in tutte le udienze e non solo in quella dibattimentale) riceve tutela anche rispetto a possibili interferenze da parte del capo dell’Ufficio (art. 70, comma 4, o.g. e art. 53 cpp).

Tornando al senso delle descritte differenze ontologiche (che non intaccano in alcun modo l’etica del ruolo defensionale, di alta e irrinunciabile valenza democratica), ciascuno può agevolmente comprendere che non scomparirebbero con un’eventuale separazione delle carriere e che la loro permanenza è, anzi, fatto positivo per i cittadini e per la collettività.

L’art. 111 della Costituzione, dunque, nulla ha a che fare con la separazione delle carriere: la parità tra le parti, cui il secondo comma si riferisce, è quella endoprocessuale, garantita dalle regole del processo e, semmai, da una pari preparazione professionale, generale e particolare (concernente, questa, la conoscenza del singolo processo).

2.6. La separazione delle carriere sarebbe previsione vigente in tutti gli Stati democratici

La separazione delle carriere si impone anche in Italia poiché si tratta dell’assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamenti degli altri Stati a democrazia avanzata, Stati Uniti inclusi, senza che ciò comporti dipendenza del pm dal potere esecutivo e il condizionamento delle indagini.

Questa è un’affermazione gratuita che, in modo stupefacente, viene utilizzata da giuristi favorevoli alla separazione e anche da autorevoli commentatori, i quali – tuttavia – non possono non conoscerne la natura di mero slogan né ignorare quanto essa sia totalmente priva di fondamento. Ma, purtroppo, si tratta di una delle tante affermazioni sistematicamente utilizzate “contro” la magistratura che hanno determinato, grazie a martellanti campagne di opinione, convinzioni tanto radicate quanto errate.

È un’affermazione anche incoerente e contraddittoria rispetto a quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al ddl costituzionale Nordio-Meloni:

«Sui temi della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, della esistenza e regolamentazione di Consigli Superiori, nonché sulla materia disciplinare, le soluzioni adottate da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea sono variegate e non emergono linee prevalenti. Sono assai varie anche le scelte normative dei diversi Stati, risultando la materia oggetto di disciplina articolata a livello nazionale con interazione di disposizioni costituzionali, ordinamentali e di rito processuale».

È sufficiente, infatti, un’analisi anche superficiale della situazione internazionale o degli ordinamenti degli Stati più evoluti per verificare che la realtà è abbastanza diversa da quella che spesso sentiamo raccontare in Italia.

È chiaro, peraltro, che un confronto di questo tipo non è sempre utile se solo si considera che spesso esiste una radicale differenza tra gli ordinamenti presi in considerazione, frutto di tradizioni giuridiche ed evoluzioni storiche peculiari di ciascun Paese. Basti pensare al fatto che in Gran Bretagna manca del tutto un pubblico ministero come noi lo intendiamo, tanto che non si comprende come il Ministro Nordio possa avere dichiarato che «nei Paesi anglosassoni le carriere sono separate e la magistratura non si sente umiliata»[10].

Tra l’altro, il Prof. Alessandro Pizzorusso, a proposito di indipendenza del pubblico ministero, affermava l’irrilevanza del dato numerico relativo ai Paesi che seguono l’una o l’altra impostazione: «se così non fosse, quando l’Inghilterra era l’unico Paese in cui esisteva la democrazia parlamentare, si sarebbe potuto invocare l’argomento comparatistico per dimostrare l’opportunità di instaurare la monarchia assoluta, che era la forma allora assolutamente prevalente». Però possono egualmente trarsi, dalla comparazione ordinamentale, degli spunti generali per la questione che qui interessa, utili a verificare che nel panorama internazionale gli ordinamenti che conoscono la separazione delle carriere non costituiscono affatto la maggioranza. Inoltre – e il dato è molto significativo ai fini che qui interessano –, all’estero accade spesso che chi abbia maturato esperienze professionali di pubblico ministero acquisisce una sorta di titolo preferenziale per accedere alla carriera giudicante: dunque, quell’esperienza viene considerata molto positivamente. Ma, soprattutto, non può non considerarsi che, ove esiste la separazione delle carriere, questa porta con sé – a eccezione del Portogallo – la dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo, una conseguenza assolutamente preoccupante, pur se non sgradita ad alcuni accademici o avvocati.

Ecco, schematicamente, con inevitabile eccesso di sintesi, la realtà di alcuni Stati europei (all’Italia geograficamente più vicini) e degli Stati Uniti, cioè di Stati i cui livelli di democrazia, pur nella diversità ordinamentale, sono sicuramente omogenei rispetto ai nostri:

• in Austria, il pm è organizzato come autorità amministrativa, è gerarchicamente strutturato ed è nominato dal Ministro di giustizia, da cui dipende. Esiste interscambiabilità dei ruoli;

• in Belgio, il pm è nominato dal Re e il passaggio da una carriera all’altra può avvenire soltanto per decisione dell’esecutivo, da cui, comunque, riceve direttive di carattere generale;

• in Germania chi esercita la funzione requirente riveste uno status di funzionario statale dipendente, nominato dall’esecutivo, e ha garanzie diminuite rispetto ai giudici; le carriere di giudici e dei pubblici ministeri, inoltre, sono separate, ma l’interscambio è comunque possibile, pur se non frequente, e per lo più avviene in un’unica direzione (da pm a giudice). Lo statuto subordinato del pm ha portato la Corte di giustizia UE ad affermare che i pm tedeschi, in quanto non totalmente indipendenti perché soggetti al potere di istruzione del Ministro, non possono essere qualificati come autorità giudiziaria ai fini della possibilità di emettere mandati di arresto europei (casi riuniti C-508/18 e C-82/19 PPU). Insomma, certe scelte si pagano;

• in Francia la carriera è unica, è possibile passare da una funzione all’altra, ma il pubblico ministero, pur inserito nell’ordinamento giudiziario, dipende dall’esecutivo, è sottoposto a forme di controllo di tipo gerarchico-burocratico da parte del Ministro della giustizia, ha un limitato controllo della polizia giudiziaria. Peraltro, i problemi che derivano dalla collocazione del pm sono oggi, in quel Paese, all’attenzione della pubblica opinione e si è avviata una discussione sulla riforma del pm, anche alla luce di due durissime condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo (Moulin c. Francia, del 2010, e Vasis c. Francia, del 2013). Pur tra resistenze politiche manifestatesi dopo incriminazioni “eccellenti” avvenute anche in un recente passato, si tende a conferire al pm maggiore autonomia dall’esecutivo. Nel novembre 2013, ad esempio, è stato reso noto il rapporto della Commissione ministeriale presieduta dal Procuratore generale onorario presso la Corte di cassazione Jean-Luis Nadal, e composta anche da giudici, presidenti di corte d’appello e di tribunale. Orbene, il rapporto, premessa la necessità di garantire l’indipendenza del pubblico ministero, ha sottolineato, innanzitutto, proprio la necessaria priorità della unificazione effettiva delle carriere dei giudici e dei pm («Proposta n. 1: Iscrivere nella Costituzione il principio dell’unità della magistratura»), eliminando ogni ambiguità e affidandone la completa gestione al Consiglio superiore della magistratura, senza interferenze dell’esecutivo. Ciò al fine di «garantire ai cittadini una giustizia indipendente, uguale per tutti e liberata da ogni sospetto». Dal luglio 2013, comunque, a seguito di una legge voluta dal Ministro della giustizia pro tempore, Christiane Taubira (poi dimessasi perché contraria alla “costituzionalizzazione dell’emergenza” antiterroristica), è vietato al Ministro della giustizia di indirizzare ai pubblici ministeri linee-guida in relazione a specifici casi concreti (ora può solo formulare linee generali). È stato intanto presentato un progetto di riforma che prevede di rafforzare i poteri del Csm nella nomina dei procuratori (che allo stato è totalmente nelle mani dell’esecutivo), ma esso langue nel Parlamento francese;

• in Spagna, le carriere sono costituzionalmente separate senza possibilità di interscambio. Esiste una certa dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo;

• in Inghilterra e Galles, come si è già detto, non esiste il pubblico ministero nelle forme da noi tradizionalmente conosciute, ma il Crown Prosecution Service, che consiglia la Polizia, la quale ha da sempre l’iniziativa penale e può nominare un avvocato da cui far rappresentare le sue ragioni. Non è dunque corretto neppure quanto affermato dall’Avv. Francesco Petrelli (Il Dubbio, 30 agosto 2023), secondo cui anche in Gran Bretagna il pm sarebbe separato dal giudice;

• in Svizzera le carriere sono separate e non vi si accede mediante concorso, ma a seguito di elezione. L’ esistenza di un ordinamento federale e di diversi ordinamenti statali e, dunque, di regole molto diverse tra loro, impedisce di approfondire il discorso in questa sede. Non è prevista alcuna forma di passaggio dalla carriera requirente e quella giudicante e viceversa;

• in Olanda, previa frequentazione di corsi di aggiornamento, è possibile passare dalla magistratura giudicante all’ufficio del pm (e viceversa), ma il pm è sottoposto alle direttive dell’esecutivo per l’esercizio discrezionale dell’azione penale;

• in Polonia la riforma della Prokuratura del 2016 ha interrotto e invertito un percorso che era in atto dal 2009 e mirava a un ufficio indipendente del pm: il ruolo del Ministro della giustizia è stato riunificato con quello del Procuratore generale, in modo da accentrare nella stessa persona maggiori poteri di indagine e intervento diretto in casi specifici pendenti presso le giurisdizioni. Una concentrazione di potere che ha comportato l’eliminazione di qualsiasi forma di indipendenza interna per i singoli procuratori;

• il sistema statunitense, pur se notoriamente molto diverso dal nostro, permette comunque riflessioni interessanti sul tema in esame: è un sistema che si divide in un sistema di giustizia federale, ove predomina la nomina da parte del Presidente degli Stati Uniti, e un sistema di giustizia statale, ove predomina il sistema elettorale. Orbene, pur in questa situazione di radicale differenza rispetto al nostro sistema, è possibile verificare la esistenza di una interscambiabilità tra i ruoli di giudici e pubblici ministeri che coinvolge anche l’avvocatura, dalla quale, come si sa, spesso provengono i pubblici ministeri e i giudici.

Dunque, una riflessione può trarsi dall’analisi – pur sommaria – del panorama internazionale: ovunque la carriera del pm sia separata da quella del giudice, non solo il pm stesso dipende dall’esecutivo, ma esiste un giudice istruttore indipendente. Così è in Francia e Spagna, ove il ruolo del pubblico ministero italiano è esercitato (non senza qualche occasione di polemica con i pubblici ministeri) dal giudice istruttore, figura da tempo soppressa nel nostro sistema. Evidentemente, anche in quegli ordinamenti vi è necessità di un organo investigativo che sia totalmente indipendente dall’esecutivo.

Una situazione particolare che merita qualche precisazione è quella del Portogallo, dove sin dalla “Rivoluzione dei garofani” (1974) vige un sistema di separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, senza sottoposizione di questi ultimi al potere esecutivo. Orbene, questo sistema, come hanno spiegato anche in Italia esperti magistrati portoghesi, ha determinato esattamente, nel corso della sua pluridecennale applicazione, quel progressivo affievolimento della cultura giurisdizionale dei pm che è l’oggetto delle preoccupazioni della magistratura italiana. La separazione delle carriere, cioè, pur in un regime di indipendenza dall’esecutivo del pm, ha prodotto in Portogallo una divisione nella cultura professionale dei giudici e dei magistrati del fiscal. I pubblici ministeri hanno sviluppato una tendenza pratica a valorizzare eccessivamente gli obiettivi della sicurezza a detrimento dei valori della giustizia, mentre i giudici hanno sviluppato un’attitudine formalista che li conduce spesso ad assumere una posizione di semplici arbitri, anche quando i casi loro sottoposti esigerebbero un loro diretto intervento e impegno per il raggiungimento degli obiettivi di giustizia. È stata vanificata, dunque, l’originaria intenzione del legislatore di rafforzare le garanzie dei cittadini di fronte alla legge e si è compromessa l’efficacia del processo penale. Parallelamente, infine, si è sviluppata e si è progressivamente acuita una tendenza al pregiudizio corporativo che ha innescato pericolose tensioni tra giudici, magistrati del fiscal e avvocati.

È opportuno, a questo punto, passare a esaminare argomenti di segno opposto.

3. Le ragioni contro la separazione delle carriere

3.1. Le prospettive del Consiglio d’Europa, l’organizzazione e le competenze della Procura europea e di altri organismi sovranazionali

Le prospettive del Consiglio d’Europa (tra i cui scopi vi è quello di promuovere la democrazia ed i diritti umani), l’organizzazione e le competenze della Procura europea e di altri organismi sovranazionali depongono indistintamente e con assoluta certezza per la possibilità di interscambio delle funzioni requirenti e giudicanti.

Per completare la carrellata sul panorama internazionale, oggetto del par. 2.6., è molto importante ricordare come il modello ordinamentale italiano sia quello verso cui tende la Comunità europea. Vanno a tal fine citati almeno due importanti documenti, mai successivamente smentiti, ricchi di inequivocabili affermazioni, l’uno risalente al 2000 e l’altro, più recente, del dicembre 2014.

Il primo è costituito dalla raccomandazione (2000)19 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul «Ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento penale», adottata il 6 ottobre 2000, ove si prevede (al punto 18) che «se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire a una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie».

Si afferma, inoltre, sempre nella raccomandazione (parte «esposizione dei motivi»), che «La possibilità di “passerelle” tra le funzioni di giudice e quelle di pubblico ministero si basa sulla constatazione della complementarità dei mandati degli uni e degli altri, ma anche sulla similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica, di competenza, di statuto. Ciò costituisce una garanzia anche per i membri dell’ufficio del pubblico ministero».

Il secondo documento è il nuovo parere 9 (2014) del Consiglio consultivo dei procuratori europei destinato al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, approvato a Roma il 17 dicembre 2014, avente ad oggetto «Norme e principi europei concernenti il Pubblico Ministero», contenente la cd. “Carta di Roma” e una nota esplicativa dettagliata dei principi contenuti nella Carta stessa.

Orbene, in questo importante documento, pur non essendo mai formalmente citate la necessità di unicità delle carriere di pubblici ministeri e giudici e la possibilità del conseguente interscambio di funzioni (implicitamente auspicate), sono con forza ribaditi tutti i principi che in tal senso depongono e che vengono qui illustrati.

Ma va anche ricordata, in ordine al tema di cui qui si discute, la creazione della Procura europea (EPPO) che, con sede in Lussemburgo, è entrata in funzione dal 1° giugno 2021 e, almeno per il momento, è competente esclusivamente a indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti e secondo le regole processuali di questi ultimi. Si tratta di un’importante istituzione sovranazionale, utile per far meglio funzionare la collaborazione internazionale tra gli Stati europei, ma anche con Eurojust ed Europol.

Orbene, è significativo che, anche per rendere omogenee le legislazioni europee in tema di giustizia, la normativa che riguarda l’EPPO impegna gli Stati europei a bandire specifici interpelli ai rispettivi magistrati per diventarne componenti, prevedendo che questi ultimi possono esercitare – negli Stati di provenienza – funzioni sia giudicanti che inquirenti: nell’ultimo interpello bandito in Italia, infatti, alla luce anche della normativa interna, vi sono stati vari giudici che hanno chiesto di diventare pubblici ministeri nell’EPPO, peraltro formalmente tenuta a indagare anche in favore degli imputati.

E, al di là dell’EPPO, negli ultimi anni sono stati compiuti in Europa altri passi concreti verso la realizzazione di un’effettiva rete di cooperazione giudiziaria nel campo criminale. Sono stati infatti costituiti organismi di polizia, amministrativi e giudiziari di indubbia importanza (Europol, Rete giudiziaria europea e relativi “punti di contatto” tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione, magistrati di collegamento, Olaf nel settore antifrode, Eurojust, Corte penale internazionale permanente) ed è noto che si discute della creazione di un vero e proprio Corpus Juris che dovrebbe dar vita a un diritto penale sostanziale minimo, comune a tutti gli Stati membri.

In questa prospettiva, come ha ricordato Ignazio Juan Patrone, già presidente di Medel, si pone in tutta la sua evidenza, non solo per l’Italia, il problema della garanzia di indipendenza che dovrà essere riconosciuta ai magistrati che, a vario livello, esercitano ed eserciteranno la funzione di pm in tutti gli organismi giudiziari sovranazionali e internazionali che sono stati rapidamente (e un po’ tumultuosamente) creati nel corso del decennio scorso o di cui – in altri casi – ancora si discute.

Orbene, valutando il “senso di marcia” dell’evoluzione in atto, i poteri di ingerenza nelle funzioni giudiziarie di indagine che inevitabilmente saranno attribuiti agli organismi internazionali, i loro compiti di coordinamento, di impulso e iniziativa rispetto agli organi inquirenti nazionali e in settori criminali di indubbio e oggettivo rilievo, appare evidente che la preservazione del nostro attuale assetto ordinamentale potrà garantire la presenza in quegli organismi di magistrati italiani indipendenti dall’esecutivo e animati da quella cultura giurisdizionale di cui si è fin qui più volte parlato per dimostrare che non è certo una formula vuota.

Una cultura e un modello costituzionale e ordinamentale che, invece, nel nostro Paese viene ciclicamente messo in discussione – quasi mai per buone ragioni – nonostante gli eccezionali risultati conseguiti nel contrasto di terrorismo, mafia, corruzione e ogni altro tipo di grave reato e che l’Italia, invidiata per questo nel contesto internazionale, dovrebbe invece preoccuparsi di diffondere nel resto di Europa.

È peraltro significativo il seguente documento in lingua inglese, ancora poco conosciuto, che i magistrati italiani attualmente in servizio presso la Procura europea[11] hanno deciso di inviare il 26 febbraio 2025 (il giorno prima dello sciopero nazionale indetto dall’Anm) all’Associazione dei procuratori europei delegati dei 24 Stati UE aderenti alla Procura europea e alla procuratrice europea:

«On February 27th our Italian colleagues, Judges and Prosecutors, will be on strike.

The strike is a way to express their concerns.

Concerns over a constitutional reform the government is promoting on the judiciary, a reform that will change definitely the structure and nature of the Italian judiciary:

• Judges and Prosecutors shall be severed forever, with no possibility in their professional career to experience the other position;

• there will be separate admission competitions, professional trainings, judiciary councils;

• a special disciplinary commission is envisaged;

• the members of the High Council of the judiciary are due to be chosen by lot and no longer elected by the other colleagues.

The envisaged reform is presented as the “final” solution for the judiciary. In the past months many members of the government and politicians have systematically accused judges and prosecutors of acting for political purposes any time our colleagues have taken a judicial decision that has not met their expectations. Even a preliminary request to the Court of justice for the interpretation of the European norms in immigration matters has been qualified as animated by political reasons.

The concerns of our colleagues are our concerns.

With this in mind we fully express our solidarity to our Italian colleagues on strike.

Their protest is our protest. Their reasons are our reasons».

3.2. Precisazioni sulla necessità di una comune cultura giurisdizionale

Se l’Europa persegue l’obiettivo di una comune cultura giurisdizionale che appartenga a giudici e pm, appare evidente che, contrariamente a quanto qualcuno sostiene, non si tratta parla affatto di uno slogan privo di contenuti!

L’espressione “cultura giurisdizionale” appare spesso incomprensibile, quasi si trattasse di innalzare ad arte una cortina fumogena per celare supposti privilegi corporativi. O quasi si trattasse di uno slogan pubblicitario.

Innanzitutto, è quasi d’obbligo ripetere alcuni rilievi nient’affatto originali. L’Associazione nazionale magistrati, ad esempio, da decenni «ritiene che l’osmosi tra le diverse funzioni di giudice e di PM, con la possibilità di passaggio dei magistrati dall’una all’altra, nell’ambito di un’unica carriera, mantenendo il PM nella cultura della giurisdizione, assicuri la finalizzazione esclusiva dell’attività degli uffici del pubblico ministero alla ricerca della verità»[12].

In altre parole, a costo di ripetere quanto già specificato nel par. 2.5., la possibilità di interscambio di ruolo significa innanzitutto l’acquisizione di una cultura che conduce il pubblico ministero – o dovrebbe condurlo – a valutare la fondatezza, la portata e il valore degli elementi probatori che raccoglie, non in funzione dell’immediato risultato o della cd. “brillante operazione” cui tengono evidentemente molto di più le forze di polizia, ma in funzione della loro valenza rispetto alla fase del giudizio. I canoni della valutazione della prova, cioè, devono unire pubblici ministeri e giudici, dando vita a un sistema più garantito per i cittadini.

Del resto, nell’ambito del procedimento penale, il pubblico ministero svolge un ruolo di controllo sulla legalità dell’operato della polizia giudiziaria, che ne rende palese la natura di organo di giustizia vicino piuttosto alla figura del giudice che a quella di parte deputata a sostenere in sede processuale le tesi della polizia, come avviene in altri ordinamenti ispirati al modello accusatorio. Basti pensare agli interventi del pm in tema di liberazione immediata della persona arrestata, o fermata, fuori dai casi previsti dalla legge (art. 389 cpp), oppure all’attività di convalida o non convalida delle perquisizioni o dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria, oppure alla preliminare selezione dei casi in cui è opportuno trasmettere al gip le richieste di intercettazioni telefoniche sollecitate dalla polizia. Si tratta all’evidenza di interventi nei quali il pm non svolge un ruolo repressivo ma, al contrario, un ruolo istituzionale di garanzia e di tutela dei diritti di libertà e dei diritti patrimoniali del cittadino nei confronti di provvedimenti limitativi adottati dagli organi di polizia di cui, diversamente, potrebbero essere incentivate prassi criticabili, talvolta ancora oggi emergenti. Il pm non potrebbe esercitare efficacemente questo ruolo senza essere inserito in una comune visione della giurisdizione (che non coincide certo con l’ovvia e più generale “cultura della legalità”), un inserimento tanto più saldo quanto più vi sia possibilità per chi sia stato giudice di diventare pm e viceversa. Il pm, insomma, deve saper esercitare un ruolo efficace e corretto di direzione della polizia giudiziaria, diverso da quello di “superpoliziotto”, senza appiattirsi sulle esigenze dell’investigazione pura.

Se questo legame si attenuasse o venisse reciso, si aprirebbe la strada alla deriva del pm verso culture, deontologie e prassi ben diverse da quelle del giudice, con conseguente perdita della propria indipendenza dall’esecutivo «per la decisiva ragione che non è democraticamente ammissibile l’irresponsabilità politica di un apparato di funzionari pubblici numericamente ridotto, altamente specializzato, preposto in via esclusiva all’esercizio dell’azione penale»[13].

Anni fa (lo ha affermato efficacemente e lucidamente anche Alessandro Pizzorusso), «Nel dibattito invelenito che è attualmente in corso gli argomenti sembrano avere perso ogni capacità di persuasione e la rivendicazione della separazione delle carriere viene agitata come una clava, senza tener conto nemmeno del fatto che un pubblico ministero assolutamente indipendente e rigorosamente gerarchizzato (con la polizia ai suoi ordini) costituirebbe il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell’epoca contemporanea».

La cd. “cultura giurisdizionale” e l’orgoglio della propria indipendenza, costituzionalmente garantita, sono dunque valori che vivono profondamente nella coscienza dei magistrati italiani e che, con l’aiuto dell’avvocatura, andrebbero rafforzati piuttosto che mortificati.

Ma l’attuale presidente dell’UCPI, Avv. Francesco Petrelli, ha sostenuto che la “cultura della giurisdizione” è una «entità così indistinta che ognuno individua in qualcosa di differente ma di egualmente ineffabile»[14], aggiungendo in altra sede che invece «occorre prendere atto con realismo della situazione di sbilanciamento culturale, istituzionale e politico che caratterizza la posizione della magistratura inquirente nel nostro Paese e del pericolo che essa costituisce per la complessiva tenuta della nostra democrazia». Leggere per credere: le Procure, dunque, eserciterebbero la propria egemonia nei confronti della politica e dei giudici[15]!

3.3. Necessità di un’unica formazione professionale dei magistrati e di un unico Csm che ne amministri le carriere

Al di là di quanto sin qui specificato, sono anche assolutamente irrinunciabili un’unica formazione dei magistrati e un unico Csm che se ne faccia carico: non si tratta di affermazioni di natura ideologica prive di concreta rilevanza.

La magistratura, anche grazie ai principi contenuti nelle circolari del Csm, è in grado – da sé – di amministrare con razionale equilibrio i frutti derivanti, da un lato, dalla pluralità delle esperienze professionali e, dall’altro, dalla specializzazione nell’esercizio di determinate funzioni. Ma, come s’è detto in precedenza (par. 2.3.), la specializzazione ha senso all’interno di una visione globale della giurisdizione. L’appartenenza ad un’unica carriera, pur nella diversità delle funzioni esercitate, giustifica un percorso professionale unico di formazione e di aggiornamento che, pure, richiede l’esistenza di un unico Consiglio superiore della magistratura e di un’unica Scuola idonea a favorire l’intensificarsi di un comune modo di intendere il proprio lavoro.

Verrebbe da chiedersi, anzi, perché non è stata mai formulata o seriamente presa in considerazione l’ipotesi di un’unica Scuola di formazione per magistrati e avvocati.

E neppure ci si chiede quale sarebbe la sorte della Ssm, competente per formazione e aggiornamento comuni sia di pm che di giudici, dopo l’eventuale approvazione del ddl n. 1353 Nordio-Meloni.

L’invenzione dei due distinti Csm composti, come si dirà appresso, da membri sorteggiati cancella l’autogoverno e rende oscura e non trasparente l’attività di gestione della magistratura, della quale nessuno potrà essere chiamato a rendere conto.

Si creano così le condizioni per un impoverimento culturale e ideale del corpo dei magistrati, che diventeranno sempre più funzionari del servizio giustizia e sempre meno garanti di ultima istanza dei diritti inviolabili dei cittadini.

3.4. I dati numerici relativi a trasferimenti dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti – e viceversa – dimostrano che, di fatto, non vi è bisogno di mutamenti ulteriori della disciplina

È opportuno ragionare anche attorno ad aggiornati dati statistici peraltro noti e, comunque, facilmente accessibili presso il Csm. Tra il 1993 e il 1999 la percentuale di giudici trasferitisi a domanda agli uffici del pm risultava sostanzialmente costante, oscillando tra un minimo del 6% e un massimo dell’8,5%. Anche nel caso di trasferimenti in direzione opposta, le percentuali nello stesso periodo erano costanti, oscillando tra il 10% e il 17%. Tali dati sono vistosamente “crollati” a seguito delle limitazioni introdotte dal d.lgs n. 160/2006, successivamente modificate dalla l. n. 111/2007.

Infatti, esaminando numeri e tipologia di tali trasferimenti (con contestuale cambio di funzioni) forniti dal Csm, relativi a due periodi in sequenza (1° gennaio 2011–30 giugno 2016 e 30 giugno 2016-30 giugno 2019) nonché relativi al quinquennio 2019-2023, si ricava che:

• nel periodo 1° gennaio 2011-30 giugno 2016, i trasferimenti da funzioni requirenti a funzioni giudicanti sono stati 101 (con media annua di 18,36 unità) e quelli da funzioni giudicanti a funzioni requirenti 78 (con media annua di 14,18 unità). Pertanto, le percentuali annue dei magistrati trasferiti da una delle due funzioni all’altra, considerando il numero dei magistrati effettivamente in servizio al 30 giugno 2016 (requirenti: 2192; giudicanti: 6453), risultano di 0,83 per i requirenti e 0,21 per i giudicanti;

• nel periodo 30 giugno 2016-30 giugno 2019, invece, i trasferimenti da funzioni requirenti a funzioni giudicanti sono stati 80 (con media annua di 26,66 unità) e quelli da funzioni giudicanti a funzioni requirenti 41 (con media annua di 13,66 unità). In questo caso, dunque, le percentuali annue dei magistrati trasferiti da una delle due funzioni all’altra, considerando il numero dei magistrati effettivamente in servizio al 30 giugno 2019 (requirenti: 2270; giudicanti: 6754), risultano di 1,17 per i requirenti e 0,20 per i giudicanti;

• nel 2019 (anno intero), 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stati rispettivamente 5, 10, 15, 8 e ancora 8 i magistrati giudicanti trasferitisi al ruolo di inquirenti, mentre rispettivamente 19, 15, 16, 17 e 26 sono stati i pubblici ministeri diventati giudici.

Non sono ancora disponibili presso il Csm i dati relativi al 2024, ma la tendenza dei cinque anni precedenti rimane costante.

Si tratta di percentuali e dati relativi a un periodo di tredici anni, che sarebbero ancora più significativi rispetto al tema in discussione se li si rapportassero al numero più alto dei magistrati previsti in organico, anziché a quello dei magistrati effettivamente in servizio: dal sito del Csm, alla data del 28 febbraio 2025, risulta un organico di magistrati giudicanti di 7999, di cui 1397 vacanti (il 17,46%), nonché di 2656 requirenti, di cui 435 vacanti (il 16,38 %).

Quali riflessioni trarre da questi dati? Da un lato, evidentemente, che quella “trasmigrazione”, secondo alcuni “inquinante” culturalmente e professionalmente, non è affatto così massiccia come si vuol far credere, anzi è quantitativamente marginalissima; dall’altro, che la ragione di questa contenuta tendenza alla preservazione della funzione esercitata, oltre che discendere da ultimo dalla disciplina prevista dalla l. n. 71/2022 (illustrata supra, par. 2.1.), sta, forse, nel fatto che si va affermando quell’esigenza di specializzazione che molti indicano tra i più efficaci strumenti di buon funzionamento dell’attività professionale dei magistrati.

Ma i dati in questione sono stati spesso utilizzati per criticare i magistrati che si oppongono alla separazione delle carriere. Si dice, cioè, che se la separazione già esiste di fatto, non si comprende perché la magistratura si opponga alla sua previsione normativa.

Una polemica volutamente suggestiva, che ignora tutte le riflessioni possibili esposte in questo documento, tra cui quelle sulla difesa della concezione unitaria della funzione giurisdizionale tra giudici e pm a garanzia dei cittadini, sulla necessità di difendere anche la piena indipendenza dei magistrati – e dei pm in particolare – rispetto a ogni possibile controllo politico, sul rispetto dei principi costituzionali in tema di giustizia e ad altro ancora.

3.5. La sottoposizione del pm all’Esecutivo e la sostanziale vanificazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale

Non si può non far riferimento a tali argomenti in questa sede, poiché i pericoli di queste gravi involuzioni costituzionali e ordinamentali sono concreti e reali – come denunciato anche da molti accademici –, pur se non presenti nella formulazione del ddl n. 1353.

Né tranquillizzano – è bene dirlo – le parole del Ministro Nordio, secondo cui «L’indipendenza della magistratura da qualsiasi Autorità, incluso il potere politico, è un dogma»[16], dunque non è a rischio. Potrà non essere una finalità diretta della riforma, ma ne sarebbe una sicura conseguenza!

Nella sua relazione al Parlamento, lo stesso Ministro – come ha recentemente ricordato Edmondo Bruti Liberati[17] – ce ne ha offerto un’anteprima quando ha affermato, a proposito dei pm: «Pensiamo a quante inchieste sono state inventate (nel senso vero della parola), si sono concluse con sentenza la cui formula è “il fatto non sussiste” e sono costate milioni e milioni di euro in intercettazioni, in tempi, in ore di lavoro perdute ed in altro». Ed in altre occasioni, il Ministro ha definito «abnormi» certe decisioni giudiziarie. «Oggi – ha concluso Bruti Liberati – sono soltanto scorrette intrusioni di un esponente dell’Esecutivo, domani potrebbero essere direttive».

Del resto, lo dimostra l’iter parlamentare della riforma: la Camera ha infatti respinto l’ordine del giorno che impegnava la maggioranza a non sottoporre mai il pubblico ministero al potere politico e a non modificare l’art. 109 della Costituzione («l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria»).

È ormai diffusa, peraltro, una definizione che sarebbe utile a spiegare il ruolo futuro che si vuole attribuire al pm: quello di “avvocato della Polizia”.

L’ipotesi del pm-avvocato della Polizia non è certo menzionata nel ddl costituzionale qui in esame, né in quelli già pendenti in Parlamento, ma non la si può ignorare perché si tratta di un altro rischio connesso all’allontanamento ordinamentale e culturale del pm dal giudice. Esso finirebbe anche con il sottrarre ai pubblici ministeri la direzione e il coordinamento della polizia giudiziaria, non solo facendo rivivere il regime antecedente a quello introdotto dal codice di rito dell’88, ma depotenziando l’organo dell’accusa, ridotto al rango di funzionario amministrativo, compromettendo inevitabilmente il livello delle garanzie riconosciute ai cittadini. In proposito, Giuseppe Di Federico rivendicò di avere per primo utilizzato l’espressione di «pm-poliziotto», perché «se una persona dirige la polizia non la si può definire diversamente», aggiungendo, però, che il pm «a differenza del poliziotto, non risponde a nessuno: una cosa incompatibile con il sistema democratico»[18].

Il timore di questa prospettiva trae origine anche dalle parole del Ministro della giustizia Nordio, il quale, in un suo pubblico intervento[19], ha affermato di voler realizzare una radicale metamorfosi del magistrato del pubblico ministero, trasformandolo in avvocato dell’accusa, privo di poteri di coordinamento dell’attività degli investigatori nella fase delle indagini preliminari e chiamato a sostenere in giudizio le tesi accusatorie delle forze di polizia sulla base delle risultanze delle loro autonome indagini. Non si comprende come il Ministro della giustizia possa oggi affermare che sarà «indipendente» un pubblico ministero trasformato in avvocato della polizia, il cui ruolo sarà ridotto a sostenere in giudizio tesi accusatorie maturate negli uffici delle polizie, nei cui confronti assumerebbe inevitabilmente una posizione sussidiaria, servente e subalterna[20].

Sono dunque d’accordo con quanto affermato da Nello Rossi, secondo il quale il ddl in esame è parte di un «vasto disegno di riorganizzazione del potere giudiziario e dell’intera giurisdizione», che impone riflessioni anche sui «profili che riguardano il nuovo statuto del giudiziario e le relazioni con gli altri poteri dello Stato».

In concreto – come ha affermato Mauro Volpi[21] –, «il rischio derivante dalla separazione dei pm dai giudici e dalla cultura della giurisdizione è che tendano a trasformarsi in un corpo di superpoliziotti che avrebbe a propria disposizione un Consiglio Superiore nel quale sarebbero maggioranza (mentre nel CSM attuale sono cinque su trenta magistrati elettivi). L’approdo naturale sarebbe la loro subordinazione al Governo ed alle direttive ministeriali».

L’effetto della separazione sarebbe la creazione di un potere ben più forte e autoreferenziale, nonché assai differente dall’attuale pm, che agisce nell’interesse della legge e non per accusare. Come è stato scritto nel parere reso ex art. 10 d.lgs n. 195/1958 dal Csm l’8 gennaio 2025 sul ddl n. 1353, il potere dei procuratori diverrebbe «un secondo e autonomo potere giudiziario (…); nelle parole di Alessandro Pizzorusso “il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell’epoca contemporanea”, per cui “sarà ineluttabile che di esso assuma il controllo il potere esecutivo, con evidenti profili di lesione al principio di indipendenza del potere giudiziario, che deve concretizzarsi non solo nella indipendenza del giudice, ma anche in quella del P.M., nell’obiettivo convergente di tutela dei diritti e, in ultima istanza, del principio di uguaglianza”».

Né potrebbe costituire un limite tranquillizzante il principio di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’articolo 112 della Costituzione («Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale»), anch’esso a rischio, visto che già esistono ddl che ne prevedono la modifica: il ddl S 504 (Stefani + 21 cofirmatari) pendente dinanzi alla I Commissione del Senato, nonché i ddl C 23 cost. Costa, C 434 cost. Giachetti, C 824 cost. Morrone, pendenti presso la Camera dei deputati. Tali ddl contengono tutti la eguale seguente proposta di modifica dell’art. 112 Cost. (che si allinea a quella formulata nel 2017 dall’Unione Camere penali italiane): «il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale nei casi e nei modi previsti dalla legge», sicché sarebbe la maggioranza parlamentare di turno che, con buona pace del principio della parità di tutti i cittadini davanti alla legge, indicherebbe casi e modi in cui andrebbe esercitata l’obbligatorietà dell’azione penale.

A proposito dell’obbligatorietà dell’azione penale e della selezione dei criteri di priorità per esercitarla, occorrerebbero, comunque, ulteriori riflessioni, trattandosi di un tema di assoluto rilievo, anche con riferimento alla riforma Cartabia (legge delega 27 settembre 2021, n. 134). Non vi è qui spazio per approfondimenti del tema e delle ragioni per cui l’obbligatorietà dell’azione penale non sempre trova effettiva applicazione nella realtà, ma si tratta di un principio da difendere con convinzione perché garantisce l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge: per questo è semmai il malato da aiutare a guarire, non la malattia da cancellare, come in molti vorrebbero!

È anche importante ricordare che, nel corso della discussione intervenuta nella fase preparatoria della Costituzione e in quella immediatamente preliminare alla sua approvazione, la discussione sul potere giudiziario investì anche il principio di obbligatorietà dell’azione penale, sostenuto e difeso da giuristi come Piero Calamandrei, Giovanni Uberti, Giuseppe Bettiol e Giovanni Leone, che lo ritennero centrale e irrinunciabile nell’ambito dello Stato di diritto, nonché principio fondamentale in uno Stato democratico moderno. E la Corte costituzionale, dal canto suo, ha ricordato che «il principio di obbligatorietà è punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale (…), talché il suo venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo» (sent. n. 88/1991). Queste citazioni sono utili anche oggi, perché permettono di smentire che la difesa del principio di obbligatorietà sia di natura formalistica, quasi si parlasse di un feticcio, e di comprendere quanto sia delicata la questione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale.

Naturalmente, bisognerebbe prendere in esame anche le ragioni che rendono oggi difficile applicare sempre il principio di obbligatorietà dell’azione penale e i possibili rimedi a tali criticità (a partire dalla selezione dei criteri di priorità e di organizzazione delle procure e degli uffici giudicanti), ma anche ciò richiederebbe ben più dello spazio sin qui utilizzato, per cui si rimanda ad altri interventi dell’A. in materia[22].

Anche in questo caso, si assiste spesso allo sforzo di usare il diritto comparato a proprio uso e consumo, affermando che il sistema italiano costituirebbe l’eccezione in un panorama internazionale asseritamente caratterizzato dal principio di discrezionalità dell’azione penale e da quello, inevitabilmente connesso, della dipendenza del pm dal potere esecutivo, che ne detta le linee d’azione. L’affermazione è sicuramente errata (come può dedursi anche da quanto già specificato nel par. 2.6.): esistono in Europa, infatti, sistemi in cui l’azione penale è obbligatoria, altri in cui è discrezionale, altri ancora in cui esistono temperamenti all’uno o all’altro principio (per cui l’obbligatorietà è talvolta condizionata all’effettiva gravità del reato e, dunque, all’“economicità” in senso lato del processo, mentre la discrezionalità è orientata dal prevalere dell’interesse delle vittime dei reati). Negli Stati Uniti, poi, le direttive per l’esercizio dell’azione penale sono periodicamente dettate dall’Attorney General (figura che racchiude in sé le funzioni tanto del nostro Ministro della giustizia che del Procuratore generale presso la Cassazione), ma lì – e questa è la principale differenza con l’Italia – nemmeno il Presidente (salvo le recenti novità trumpiane) protesta se il Prosecutor lo incrimina. Insomma, nessun sistema democratico può tollerare un’azione penale orientata su raccomandazioni e direttive che siano effetto dei programmi della maggioranza di turno, come avviene in tutti i sistemi in cui il pm è separato dal giudice, con conseguente controllo politico sul suo operato e lesione al principio di separazione dei poteri.

Per concludere, appare utile citare ancora una volta le parole di Nello Rossi[23], che ha efficacemente scritto su Questione giustizia che, «[i]n ogni caso, nel dibattito pubblico che accompagnerà l’iter della progettata revisione costituzionale, occorrerà chiarire all’opinione pubblica quali sono le implicazioni di modifiche costituzionali che vanno ben oltre l’assetto e gli equilibri propri del processo penale per investire il rapporto tra il potere politico e il giudiziario».

3.6. Il condizionamento del giudice, conseguenza certa della separazione delle carriere

La dipendenza del pubblico ministero dall’Esecutivo e/o l’involuzione culturale che, alla luce di quanto si è detto prima, lo colpirebbe in caso di separazione delle carriere finirebbero con il condizionare il giudice, in quanto al suo esame sarebbero sottoposti unicamente gli affari trattati da un pubblico ministero che, inevitabilmente – come avviene in altri ordinamenti – dovrebbe attenersi alle direttive ministeriali (o parlamentari).

Il giudice potrebbe così essere condizionato, a seconda dei momenti storici, da orientamenti culturali e giuridici di natura prevalentemente securitaria (si pensi al settore del contrasto dell’immigrazione irregolare) o, come qualcuno vorrebbe nel presente contesto storico, ispirati alla necessità di privilegiare le esigenze dell’economia e del mondo imprenditoriale, etc. Si comprende, dunque, come anche la funzione giurisdizionale in senso stretto ne risulterebbe gravemente vulnerata.

4. Ulteriori rilievi critici sul contenuto degli articoli del ddl n. 1353 (in particolare: sdoppiamento del Csm e delle rispettive competenze, composizione dei due Csm e sorteggio per designarne i componenti, istituzione dell’Alta Corte disciplinare), con raffronto dei testi costituzionali vigenti e delle relative modifiche proposte

Spero siano chiare le ragioni che mi inducono a un’assoluta e doverosa contrarietà al contenuto delle proposte di modifica di articoli della Costituzione sull’ordinamento giurisdizionale.

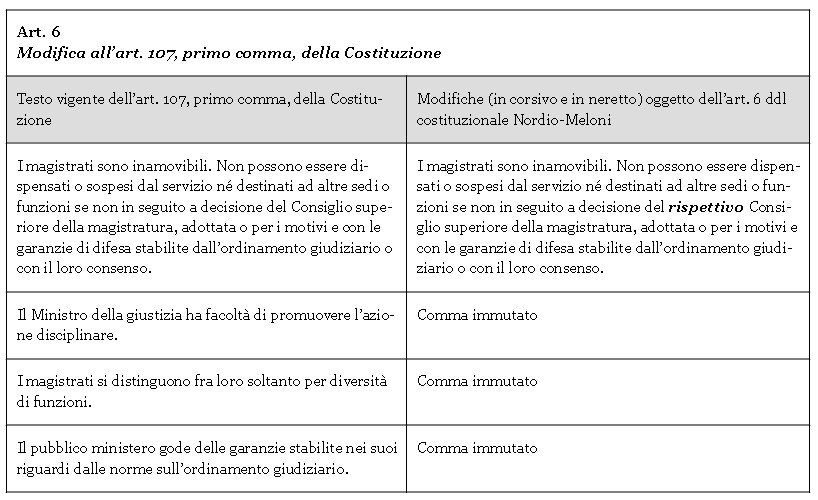

Tuttavia, saranno di seguito espresse ulteriori e brevi considerazioni critiche sulle previsioni del ddl costituzionale n. 1353, con raffronto, utile a facilitarne la lettura, dei testi vigenti e di quelli che dovrebbero sostituirli.

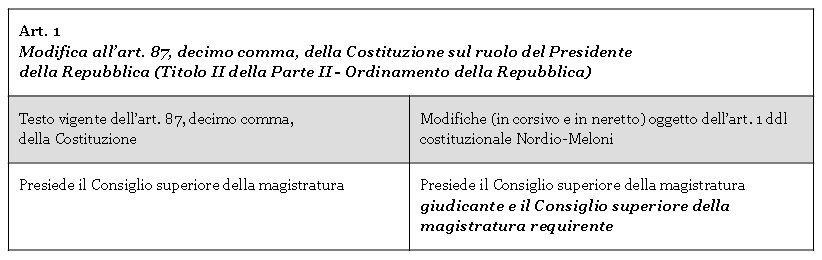

È questa una ovvia modifica conseguente alla previsione di due distinti Csm, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente, che saranno entrambi presieduti dal Capo dello Stato.

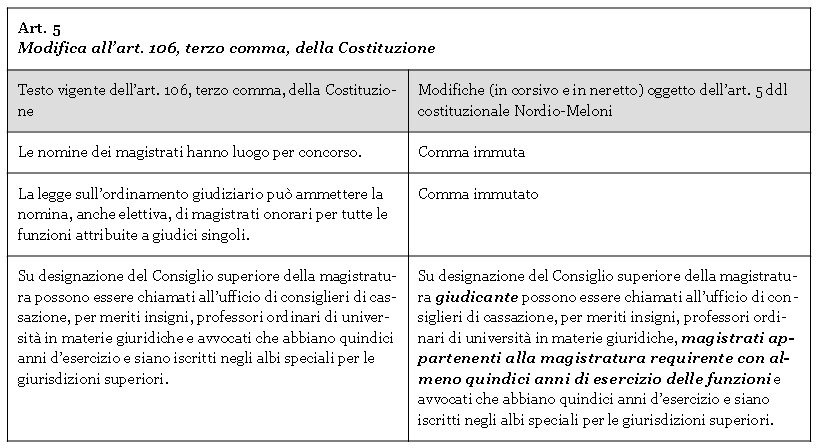

Tutte le proposte di modica che seguono riguardano, invece, l’architettura costituzionale disegnata nel Titolo IV - «La Magistratura» della Parte II della Costituzione.

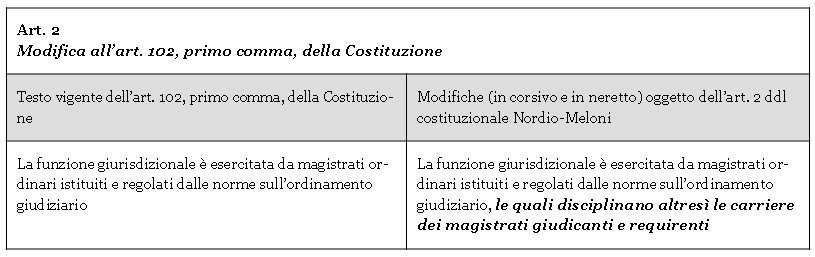

È questa la previsione che, unitamente a quella di modifica dell’art. 104, introduce la separazione delle carriere, requirenti e giudicanti, richiamata anche in modifiche successive, sia pure nell’ambito dell’unitaria funzione giurisdizionale.

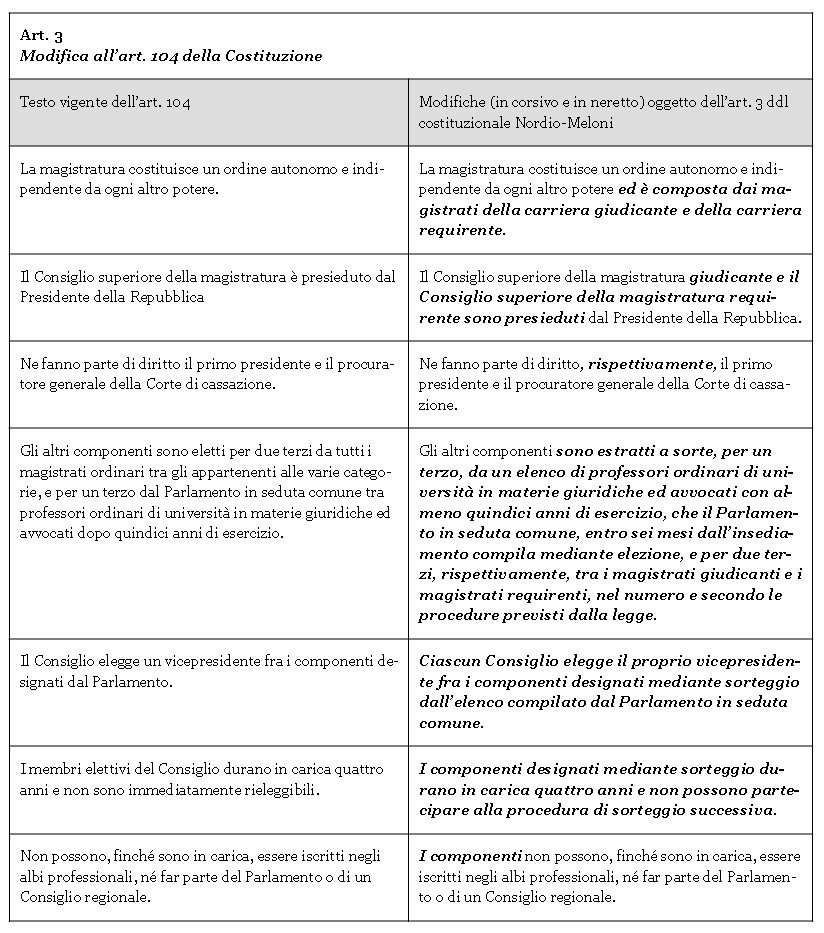

La modifica dell’art. 104 della Costituzione è la più importante del ddl costituzionale in esame in quanto, pur confermando che «la magistratura resta un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere», ne afferma la sua separazione in due carriere (giudicante e requirente), con percorsi professionali distinti e mai intercambiabili.

Ne derivano la duplicità dei Consigli superiori della magistratura, la selezione dei rispettivi componenti mediante modalità di sorteggio “asimmetriche” per membri togati e laici. Per questi ultimi, il Parlamento in seduta comune elegge – entro sei mesi dal suo insediamento – una lista di accademici e avvocati con almeno quindici anni di servizio, tra cui, dopo, viene sorteggiato un terzo dei componenti dei Csm. Per i togati, invece, senza alcuna elezione o selezione precedente, i due terzi di ciascun Consiglio vengono semplicemente sorteggiati.

La previsione di due distinti Csm così composti determinerebbe una contraddizione rispetto alla composizione dei 26 consigli giudiziari (di cui allo stato non si prevede lo sdoppiamento) esistenti presso le corti d’appello, che valutano i magistrati in sede locale e di cui fanno parte magistrati sia giudicanti che requirenti. Né si prevedono nella riforma modalità di decisione su questioni di interesse di entrambe le categorie che – se diverse nel merito – potrebbero generare seri conflitti tra due organi entrambi presieduti dal Capo dello Stato.

Il Csm deve, invece, essere e rimanere uno solo per l’omogeneità e il tipo di competenze che amministra.

Ma del tutto inaccettabile è la individuazione dei componenti del Csm mediante sorteggio.

Si sostiene che il sorteggio si impone per far fronte allo strapotere delle correnti dell’Associazione nazionale magistrati, che sarebbero in grado di imporre, nonostante la vigente legge elettorale non preveda liste concorrenti, i candidati da eleggere e, una volta formato il Csm, di spartirsi nomine di dirigenti e semidirigenti degli uffici giudiziari, incarichi extragiudiziari e di gestire trasferimenti, valutazioni di professionalità, giustizia disciplinare e altro.

Anche tale scelta appare offensiva per la magistratura e la sua Associazione, ignorando che le criticità connesse alle cd. “deviazioni correntizie”, così come i vizi di taluni magistrati, che certamente esistono, a partire dall’aspirazione a enfatizzare il proprio ruolo, non possono essere generalizzati poiché riguardano un’esigua minoranza, né utilizzati per delegittimare l’intera magistratura nelle sue espressioni istituzionali e associative.

In un recente passato, c’è stato anche chi ha proposto lo scioglimento dell’Anm, con buona pace dell’art. 18 della Costituzione, ma l’Associazione magistrati, che fu capace di autosciogliersi durante il fascismo, oggi risponde lucidamente a certe accuse chiedendo alle altre istituzioni serietà, equilibrio e continenza al fine di garantire l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

Comunque paludato, il sorteggio sarebbe una vergogna non solo e non tanto per i magistrati, ma per l’intero Paese, in cui una fondamentale istituzione verrebbe a essere costituita da membri estratti a sorte.

Gaetano Silvestri[24] ha efficacemente definito l’ipotesi del sorteggio «un radicale ripudio di ogni valutazione di merito nei confronti di persone che vanno a svolgere funzioni molto delicate ed importanti (…). Tutto viene lasciato alla cecità del caso. Se attualmente non è sicuro che vengano eletti i migliori, il sorteggio non garantisce certo che vengano esclusi i peggiori».

Tra l’altro, viste le modalità di selezione dei laici da sorteggiare, esiste il rischio di un sorteggio che, per loro, si svolgerebbe esclusivamente o quasi tra quelli graditi alla maggioranza di turno, mentre per i componenti togati varrebbe la pessima regola dell’“uno vale uno”.

«Si vuole realizzare un’altra operazione di potere: rompere l’unità della magistratura e dell’associazionismo dei magistrati; depotenziare l’attuale CSM, duplicando gli organismi e accrescendo l’influenza dei membri designati dalla politica: in sintesi indebolire la magistratura come contrappeso di potenziale controllo»[25].

La novità qui prevista dalla riforma è la creazione dell’Alta Corte disciplinare, denominazione definita «significativa» nella Relazione di accompagnamento al ddl costituzionale Nordio-Meloni, «in quanto funzionale a segnalare la rilevanza assegnata al profilo deontologico e professionale dei magistrati dalla Costituzione». L’Alta Corte si occuperà esclusivamente della “giurisdizione disciplinare” riguardante i magistrati ordinari, così sottratta alla competenza dei due Csm. Anche in questo caso, la composizione sarà determinata grazie a modalità di sorteggio “asimmetriche” per membri laici e togati. Infatti, tra i quindici giudici, tre saranno scelti dal Capo dello Stato, tre saranno estratti a sorte all’interno di elenco votato dal Parlamento in seduta comune – entro sei mesi dal suo insediamento – tra accademici e avvocati con almeno venti anni di servizio: tra questi sei giudici sarà eletto il presidente dell’Alta Corte. Altri nove componenti (sei giudici e tre pm, senza alcuna elezione o selezione precedente) saranno sorteggiati tra appartenenti alle due categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano, o abbiano svolto, funzioni di legittimità. Durata delle funzioni e incompatibilità sono identiche a quelle previste per la funzione di mero componente del Csm. Il magistrato condannato disciplinarmente potrà presentare ricorso dinanzi all’Alta Corte, essendo del tutto esclusa l’ipotesi di farlo dinanzi alla Corte di Cassazione. La prima sentenza dell’Alta Corte potrà essere impugnata dinanzi alla stessa Alta Corte, anche per motivi di merito.

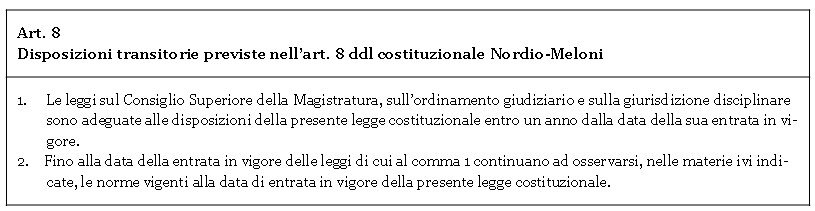

Con legge ordinaria si dovranno determinare illeciti disciplinari, sanzioni e le formalità della relativa procedura, così andando a modificare le pur precise norme del codice disciplinare vigente.

V’è da dire che la creazione dell’Alta Corte era prevista anche in un ddl costituzionale d’iniziativa di cinque senatori del PD, risalente all’ottobre del 2022, ma in quel caso il potere disciplinare non veniva sottratto alla competente sezione del Csm perché l’Alta Corte era prevista come un organo di secondo grado, peraltro competente per eventuali impugnazioni avverso provvedimenti disciplinari di tutte le magistrature: ordinaria, amministrativa, militare e tributaria. E i suoi componenti non dovevano essere sorteggiati, ma eletti, salvo che per il primo insediamento, ma in questo caso il sorteggio dei sei membri doveva avvenire tra i giudici eletti dal Parlamento, dalle supreme magistrature e tra quelli nominati dal Capo dello Stato.

Si poteva discuterne alcuni passaggi, ma quel ddl non conteneva certo scelte offensive verso il Csm, unico organo tra quelli di tutte le magistrature che si vuole ora privare delle sue competenze in materia disciplinare.

Quel ddl conteneva, poi, norme sulle procedure, sulle controversie in sede di impugnazione, etc., mentre il ddl Nordio-Meloni, nell’ultimo comma dell’art. 4, rinvia a legge ordinaria anche per le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.